Hinter der ehemaligen Schlachterei im Pfennigkrug liegt in 2. Reihe dieses Haus.

Es wurde 1927 (gemäß Eintrag in der ersten Schulchronik -Seite 203-)

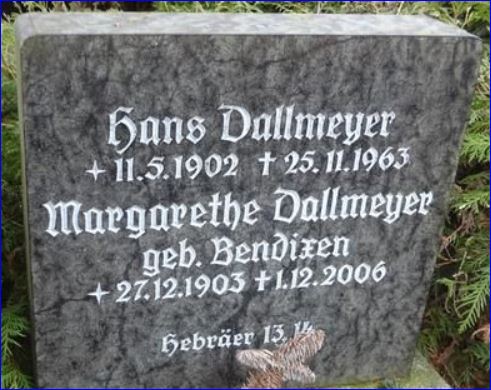

gebaut von Hans Dallmeyer *1902 als Altenteilerhaus für die Eltern,

nachdem er und sein älterer Bruder Johannes Dallmeyer *1899 die Holzschuhproduktion im Nachbarhaus Saar 2/Pfennigkrug 1 von ihrem Vater Dierk übernommen haben.

…

Als ihr Mann verstarb, lebte Frau

Margarethe Dallmeyer

noch viele Jahre allein in diesem Haus. Als es im hohen Alter dann nicht mehr alleine ging, zieht sie zu ihrem Sohn Wolfgang in das Haus Steinbergstraße 4. Hier wurde eigens für sie ein Zimmer angebaut. Sie stirbt im Hohen Alter von 103 Jahren.

Das Haus wird verkauft an den Nachbarn und Schlachter

Willi Schröder.

google maps 2023

google maps 2023

Da nur ein schmaler Gang zum Haus -in der 2. Reihe liegend- führte und die davor befindliche Schlachterei sich mit der Zeit erheblich vergrößert hatte, war der Kauf des Hauses Pfennigkrug 3 nur logisch, denn sie lagen mittlerweile eng zusammen.

Dann ging der Besitz über an

Rolf Trede dieser vermietet das Haus seitdem.

…in der Kate wohnte bis 2024 ein Mitarbeiter (Herdenmanager), der bei Heiko Wendell-Andresen auf dem Hof arbeitete. Da seine Frau keine Verlängerung für ihren Aufenthalt in Deutschland bekam und lieber wieder zurück in ihre Heimat wollte, ging er selbstverständlich mit.

- Jetzt (2025) wohnt eine andere Familie zur Miete in diesem Haus.

...

Pfennigkrug

Flurnamen-Erklärung:

Pennikroog auch Penningkroog oder Pennikrooch. Penni = Pfennig, wahrscheinlich Steuerpfennig, auch sonst in FN häufiger z.B. Pennigborg, Pennigwisch, Pennigdiek. Mit pennen oder Pennbroder hat der Name nichts zu tun. Kroog oder krooch = Ecke, Winkel.

Das hier ein Krug = Gasthaus gestanden hat, bei dem man einen Pfennig für die Benutzung

des Weges nach Lütjenwestedt zu zahlen hatte, ist ganz unwahrscheinlich, denn dieser Weg wäre die meiste Zeit des Jahres nicht passierbar gewesen.

Wahrscheinlich stand hier ursprünglich eine Hütte oder ein Stall bzw. ein Unterstand für den Dorfhirten o.ä.

Auf dem heutigen Hof gibt es eine starke Quelle mit sehr gutem Wasser. Mag sein, daß dieser Hirte dann einem Vorbeikommenden etwas von dem guten Wasser zum Trinken angeboten hat, denn Gesellschaft für ein kleines Gespräch war ja schon immer willkommen, wenn man den ganzen Tag alleine ist.

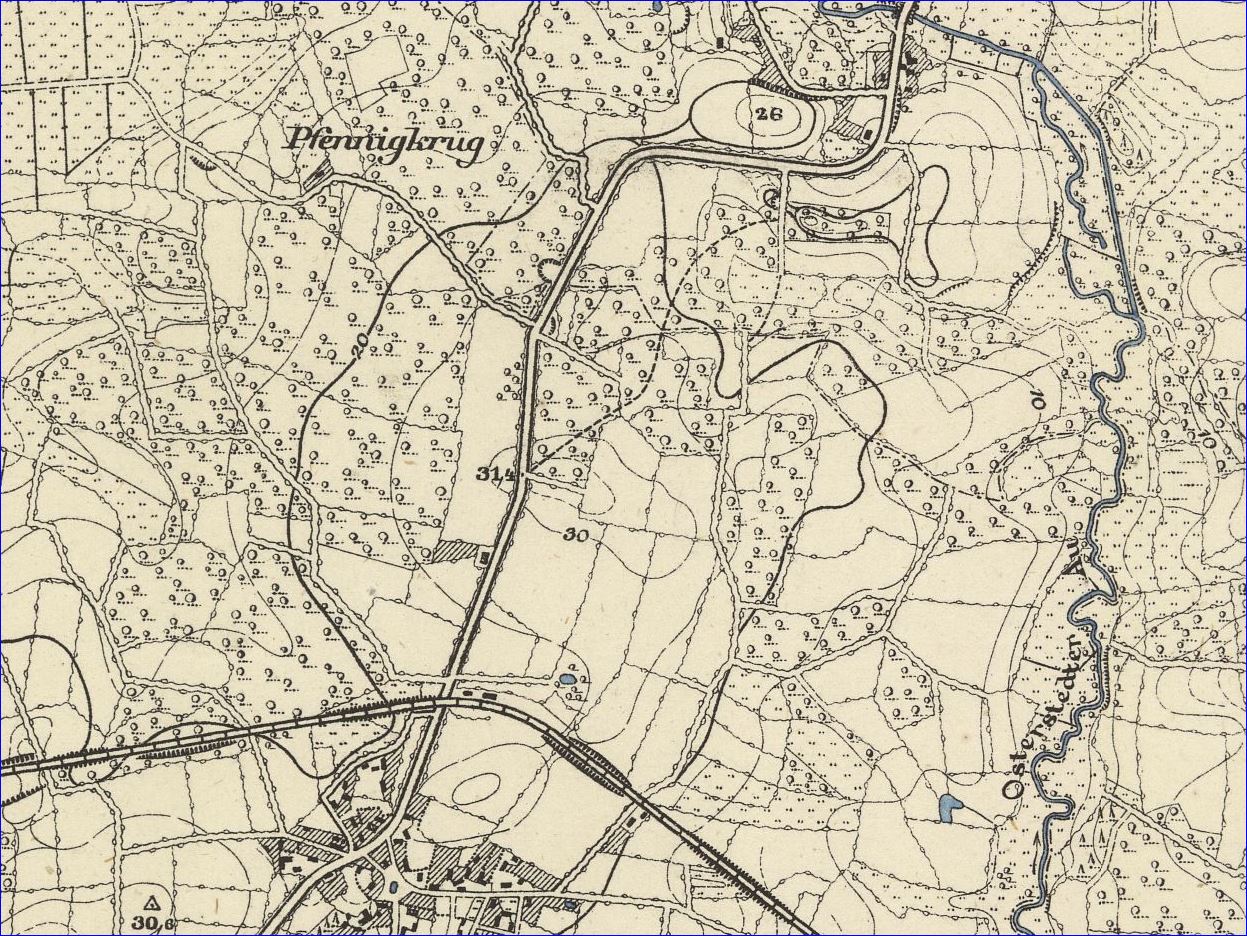

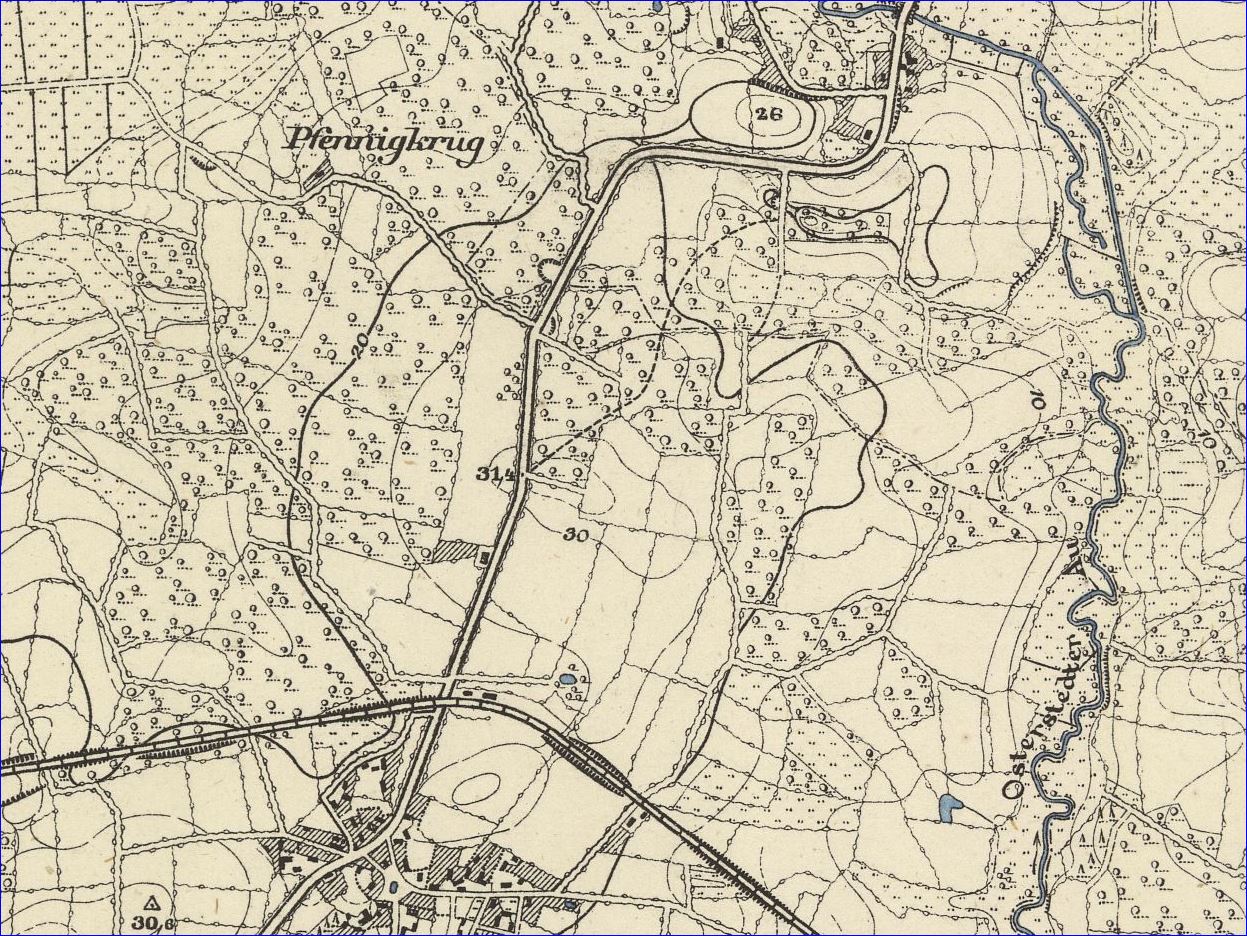

Eine alte Karte von 1880 zeigt, dass bis dahin im Pfennigkrug nur ein einziges Haus gestanden hat.

Laut einer Aufstellung waren hier folgende Personen Hausbesitzer:

1870 Christian Sievers Kinder: Lene

Claus

Carl wohnte später Saar 37

August wohnte später Im Eck 6

Dann folgten: Heinrich Alpen Kleinbauer. Zuvor (um 1874) war er Knecht bei der Familie Bruhn

Johann Schröder

Johann Schröder d. Jg.

...

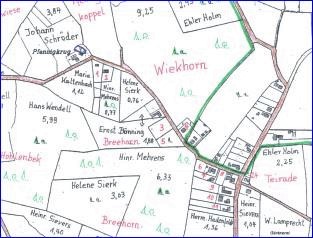

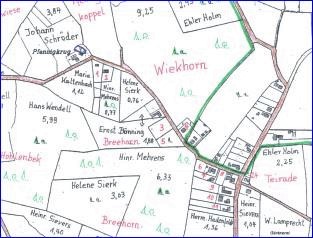

Wiekhorn Das Haus vom ehemaligen Dorflehrer Göttsche

Zum Ende seiner Dienstzeit als Dorflehrer und Leiter der Beringstedter Schule, ließ Max Göttsche 1950 auf dem Wiekhorn, an der `Grenze´ zu Todenbüttel (siehe grüne Linie) für sich und seine Familie ein Haus bauen.

Damals gab es noch keine Straßennamen. Diese wurden erst 1980 festgelegt. Deshalb wird der Ort, wo der Dorflehrer Max Göttsche -zu seiner Pensionierung- ein neues Haus bauen ließ, nach dem Flurstück Wiekhorn benannt. Dieses Flurstück (Wald) wurde im Allgemeinen wohl auch Wichhorn ausgesprochen. Heute heißt die Straße Pfennigkrug.

Bis zu diesem Zeitpunkt (1950) wohnte Max Göttsche mit seiner Familie in der von der Gemeinde Beringstedt zur Verfügung gestellten Dienstwohnung im Schulgebäude auf dem Schulberg. Diese Wohnung war im Erdgeschoß und hatte einen direkten, innenliegenden Zugang zu den Klassenräumen. Der zweite Lehrer hatte eine Dienstwohnung im Dachgeschoß.

---------------------

In der Dorf- und Schulchronik, die der Lehrer Max Göttsche gemeinsam mit seinen älteren Schülern ab 1930 angefangen hat zu erstellen und die er bis zu seiner Pensionierung 1950 geführt hat, steht geschrieben:

5. Mai 1950 Der Bürgermeister Hans Harms überbringt mir in den Abendstunden die Pensionierungsurkunde. So scheide ich also von dieser Schule, an der ich 36 Jahre und einen Monat arbeiten durfte.

23. August 1950 Ich konnte mein Eigenheim, das zum 1. Mai fertig sein sollte, endlich beziehen. Die Gemeinde Beringstedt schenkte mir die eichene Haustür mit der Inschrift:

Max Göttsche

1914 Lehrer 1950

24. August 1950 Ich übergab meinem Nachfolger, Lehrer Wächtler, die Dienstwohnung. Der Abschied aus dem Schulhause in dem ich viel, sehr viel Freude und auch Herzeleid erlebt habe, wurde mir doch etwas schwer.

Beringstedt, Wichhorn, 25. August 1950 gez. Max Göttsche

---------------------------------

Einige Klassenfotos mit ihm und seinen Schülern und Schülerinnen aus den 1920er Jahren.

Eine Musikalische Grundbildung seiner Schüler war ihm sehr wichtig. So sorgte er dafür, daß neben Mundharmonikas auch Geigen und andere Musikinstrumente für die Schüler gekauft wurden.

Über den Lehrer Max Göttsche läßt sich noch berichten, dass er nicht bestechlich war. (Info von Frau Gertrud Keller)

Eine Aufnahme um ca. 1922 zeigt den Dorflehrer Max Göttsche in seinem Garten vor der Veranda seiner Dienstwohnung:

Max Göttsche *1885, Sohn des Bauern Markus Göttsche in Rade bei Kellinghusen, kam 1914 von Blumenthal nach Beringstedt.

Verheiratet mit Magdalena Göttsche *1892, geb. Hamann

Kinder: Helmi *1915 +2008 blieb ledig

Christian *1918 +1918

Margareta *1919 +2006 verheiratet mit dem Lehrer Hugo Reimer

Günter *1926 +1945

Die Tochter Margareta Göttsche (kurz Marga genannt, Lehrerin, später verheiratete mit dem Lehrer Reimer) war für ein halbes Jahr, von August 1944 bis Januar 1945, ebenfalls Lehrerin an der Beringstedter Schule.

Max Göttsche starb 1966 im Alter von 81 Jahren.

Seine Tochter Helmi Göttsche war Organistin (in Schenefeld, Gokels und Reher) und wohnte bis ins hohe Alter in ihrem Elternhaus im Pfennigkrug 12.

Nächster Haus-Besitzer: Glodde

...

google maps 2023

google maps 2023