- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

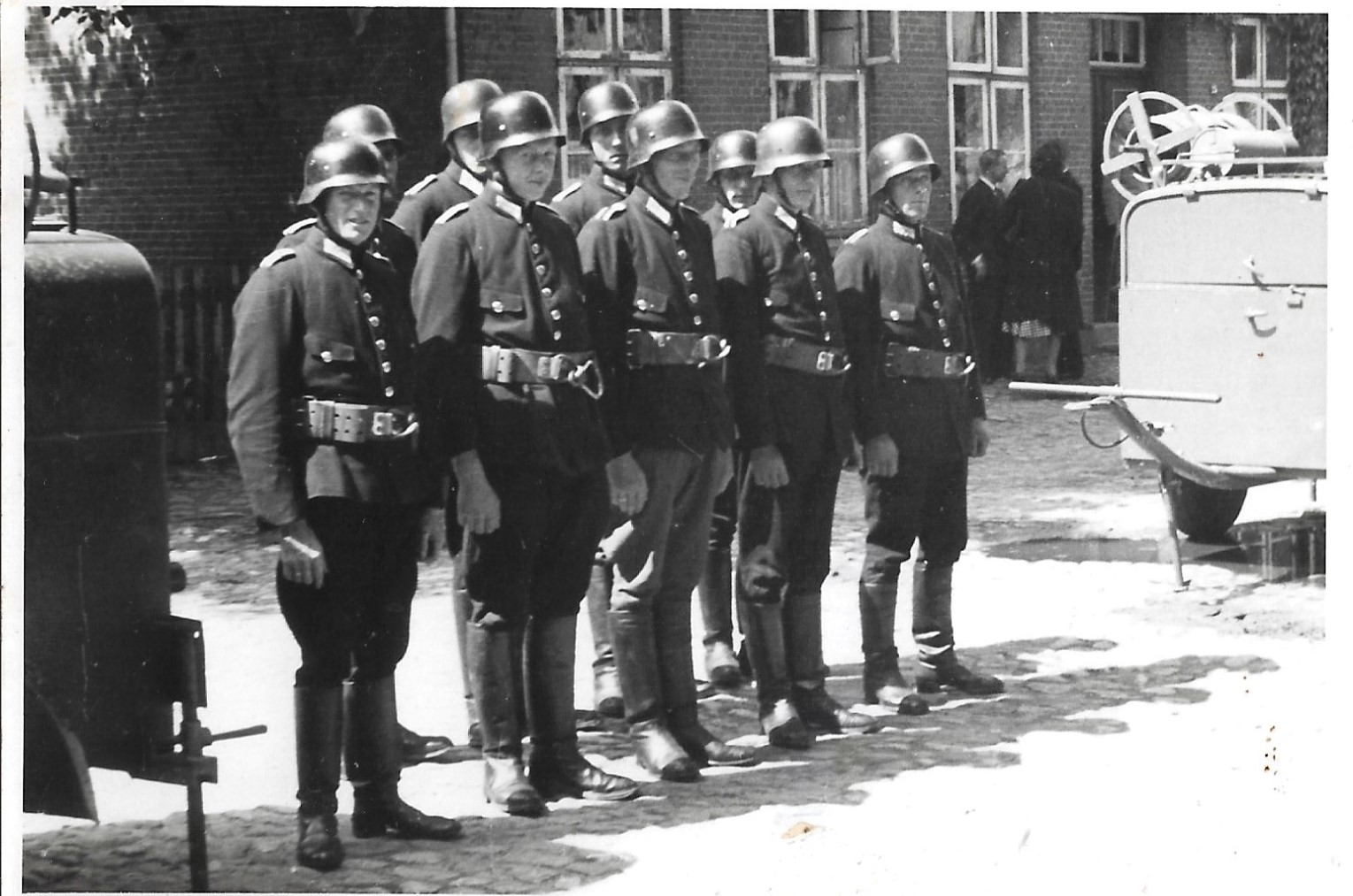

Beim Amtsfeuerwerfest in Hohenwestedt

Beringstedter Feuerwehrgruppe 1 / 8 ( - mit der alten Spritze - )

Dieses Bild wurde von Renate u. Werner Keller zur Verfügung gestellt (2022).

von links: Hans Fischer Gruppenführer

Adolf Keller

Ehler Holm

dahinter Johann Schröder

... von den Anderen sind die Namen (noch) nicht bekannt, weil die Gesichter verdeckt sind.

... wann wurde das Bild aufgenommen ?

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

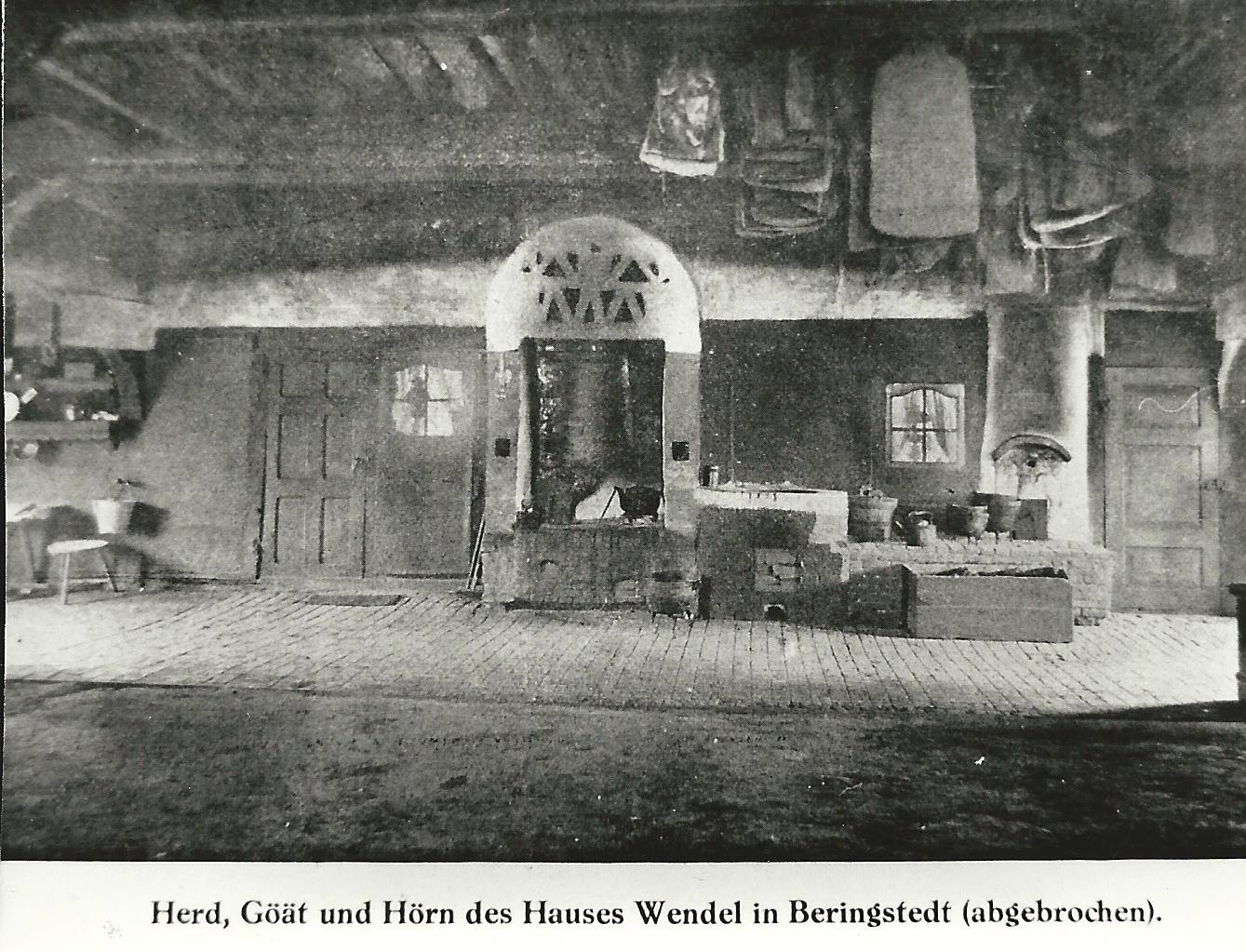

Beringstedter Heimatbuch 1, Seite 76 u 77

In die Tür einer alten, mit Stroh gedeckten Kate trete ich und gelange auf eine große Diele. Ein feiner grauer Rauchschleier umdringt mich. Wie ist das eine unangenehme Luft! Langsam gehe ich auf der allmählich dunkler werdenden Diele entlang und trete durch die Küchentür in die Küche. Aha! Die Hausfrau sitzt am rötlich bemalten offenen Herd und kocht die Abendsuppe. Auf dem Herde steht ein kleiner, eisener Dreifuß. Darunter flackert ein lustiges Feuer und auf dem Dreifuß steht ein schwarzer Kochtopf. Die hellen Feuerflammen schlagen gegen den Topf und es bildet sich Rauch. Dieser fliegt nach oben in einen Schwibbogen. Von hier geht er durch kleine, dreieckige Löcher nach der Diele. An der Decke der Diele hängen an einen Wiemen (*) viele Würste, Schinken und Speck. Langsam zieht der Rauch dazwischen durch und durch die Balkenluke auf dem Boden. Gerade über der Luke an einigen Wiemen hängen auch Würste und Schinken. Alle Bretter und Balken sind schwarz geräuchert. Auch sogar das Dachfenster ist vom Rauch angeschwärzt. Die Decken der Küche und der Diele und des Bodens sind so schwarz, als wenn sie angeteert wären. Weil es hier im Rauchhause nicht so freundlich aussieht, als in einem anderen Hause, möchte ich nicht gerne darin wohnen.

angefertigt am 27.4.1922 von Margarete Lamprecht

abgeschrieben von Alma Schröder

(*) Wiemen = Sitzstange für Hühner und/oder Lattengerüst zum Aufhängen von Fleisch (räuchern)

Eine dieser alten Räucherkaten lag `Am Wischhof´. Sie stand zwischen dem Hof Schipmann und dem Hof von Ehler Holm (heute Detlef Holm):

Auf dem folgenden Bild sieht man die Speckseiten an der Decke hängen:

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

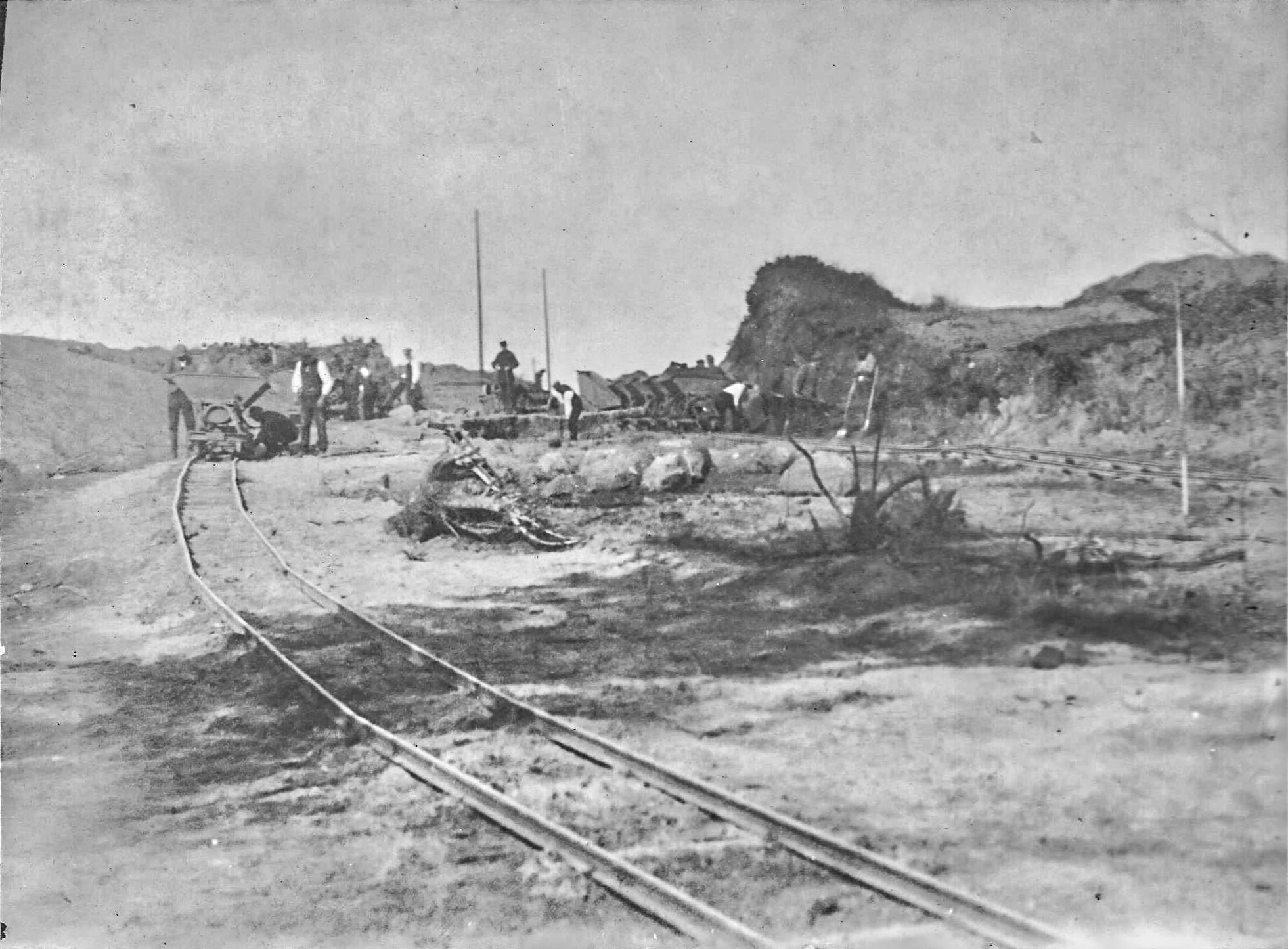

Beim Nachstopfen der Schwellen

- Aufsatz eines Beringstedter Schulkindes

Es war die rechte Zeit, daß die Eisenbahnstrecke zwischen Beringstedt und Beldorf erneuert wurde. Denn der stetig steigende Verkehr erforderte unbedingte Besserung des Schienenstranges. So wurde dann im Mai 1929 mit den Vorarbeiten begonnen. Im September wurde die Strecke provisorisch fertiggestellt.

Von Ferne schimmern die vereinzelten Lichter von Beringstedt gespensterhaft in den anbrechenden Tag hinein. Im Osten dringt das blutige Rot durch den fahlgrauen Wolkenschleier hindurch. In den moorigen Wiesen liegt der Nebel. Nichts als die plötzlich in der Ferne auftauchenden Lichter und das markerschütternde Pfeifen des Zuges erinnert an das Schwinden des Landfriedens. Allmählich weicht die Nacht. Auf dem Bahnhof stehen kräftige Gestalten in lebhaftem Gespräch beieinander. Ganz in der Nähe beginnt plötzlich ein nahendes Geknatter: Die Stopfmaschinen beginnen ihre Tätigkeit. Alles geht langsam der Arbeitsstätte zu. Angelangt wird sich der überflüssigen Kleidung entledigt. Die auf den Schwellenköpfen liegenden Krugg-Stopfmaschinen verursachen einen Höllenlärm, sodaß sich die Arbeiter, um sich verständigen zu können, der internationalen Zeichensprache bedienen müssen. Noch kann mit der Maschinenarbeit nicht begonnen werden, denn das hat die vorschriftsmäßige Tourenzahl 200 (in der Sekunde) noch nicht erreicht. Endlich nach langem, ungeduldigem Warten, wird das Zeichen zum Angangen gegeben. An jedem Stopfer reißen 2 Mann Bedienung die einzelnen Stopfkolben hoch, halten die Mündung vor die Schwelle und werfen ihr ganzen Körpergewicht auf den Apperat. Ein Zittern durchläuft den Körper. Mit dumpfem Gesichtsausdruck starren sie auf den Kolben, der sich an dem starren Ende der Schlauchleitungen blitzartig auf- und abbewegt. Den Arbeitern fröstelt, doch bald ist das Gefühl der Kälte verschwunden.

Der Posten im warmen, wollenen Mantel sieht frierend und gelangweilt den Arbeitern zu. Neben den Maschinen stehen die Kannen mit Brennstoff, womit die Tanks der Maschinen nachgefüllt werden. Kurz vor der Arbeitsstelle steht eine Sirene, bestehend aus einer Kohlensäureflasche mit Signalhorn. Ab und zu schaut der Arbeiter auf die Uhr, damit die Leute pünktlich vor ihrer anstrengenden Arbeit abgelöst werden. Jedesmal schauen ihn fragende Gesichter an.

So wird die neugelegte Strecke Beringstedt – Beldorf, damit die Züge hier sicher passieren können und die Strecke dauerhaft wird, nachgestopft.

gez. Willi Pabelik

Ganz links: H.D. Hadenfeldt. Er stattet den Arbeitern einen Besuch ab.

Das nachfolgende Bild wurde von Fam. Betka, Hademarschen, zur Verfügung gestellt: Ob da ein Familienangehöriger zu sehen ist ... ???

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Bus-Haltestellen

Bevor eine Autobus-Linie eingerichtet wurde, gab es für die Mitbürger die Möglichkeit mit dem Postauto nach Rendsburg zu kommen. Bei der Bahnhofs-Gaststätte wurde dann eine blau-weiß-rote Fahne in den Baum gehängt und so wußte der Fahrer des Postautos, dass er jemanden mitnehmen sollte.

1929 Seit dem 15.12.1929 fuhr ein Autobus von der neuen Linie Wilster – Legan durch unser Dorf. Haltestellen sind bei Ott (Bahnhofs-Gaststätte, Saar 53) bei Ralfs (Seegensgang 15) und beim Kaufhaus Ruge, wie diese Geschichte erzählt:

Eine Fahrt mit dem Autobus

In der Nacht ist ein ziemlich starker Frost eingetreten. Dazu weht am andern Morgen ein eisiger Wind von Norden her über die kahlen Felder. Ich habe in der unweit entfernten Stadt einige notwendige Dinge auszurichten. Schon rechtzeitig mache ich mich auf den Weg. Bei Ruge ist die Haltestelle.Ich bin nicht die Erste, die auf den guten Bus wartet. Es stehen schon vier Personen mehr da. Eine ganze Weile habe ich so stillgestanden. Das gefällt den Füßen nicht, sie werden mir allmählich kalt. Ich gehe immer auf und ab und hin und her. „Och“, denke ich „heute bei so einer Bärenkälte wird der Bus wohl nicht so voll sein!“ Endlich kommt Bewegung in die Leute, die sich noch um einige gemehrt haben. „Kommt er?“ Ja, hurra, er kommt, unser guter Bus! Dieser Autobus fährt auf der Strecke Rendsburg – Hademarschen. Quiekend hält er still. Die Tür wird aufgeschoben. Und zu meiner großen Enttäuschung, alles ist überfüllt, die Leute stehen Kopf an Kopf. „Mensch, man vorwärts, ich will auch doch noch mit!“, denke ich, alles ist überfüllt, die Leute stehen Kopf an Kopf. „Mensch, man vorwärts, ich will auch doch noch mit!“ denke ich, äußere meine Gedanken aber nicht. Der Schaffner, ein Mann, der die Ruhe weghat, fragt: „Alle eine Bescheinigung?“ Bejahend kommt es mehrfach zurück. Indes ist auch der Fahrer ausgestiegen. Der Schaffner, der Fahrer und noch ein weiteres Personal wiegen bedächtig die Häupter. Ihr Blick ist auf die Räder gerichtet. Diese sind von der schweren Last ganz eingedrückt. Langsam aber sicher haben wir uns reingedrängt. Die Tür wird zugeschoben und dann allmählich setzen wir uns in Bewegung. Einen Sitzplatz? Och, ist gar nicht dran zu denken. Und wie ist es mit dem Stehen? Wenn hier noch einer auf zwei Beinen steht, kann er sich freuen. Bei mir ist es wenigstens nicht so. Ein Bein in der Luft, das andere an der Erde. Na, in der Luft ist ein bißchen übertrieben, aber man weiß tatsächlich nicht wohin mit den Füßen. Mit einem mal wird es sehr langsam gehen, es geht im schneckentempo den Todenbüttler Berg hinauf. Das Stehen auf einem Bein wird mir bald über. Ich versuche Platz zu bekommen, um auf beiden Füßen zu stehen. Aber alle Versuche sind vergeblich, bin nun aber doch vergnügt in dem anderen Bein eine Ablösung gefunden zu haben. Schon wiedermal quietscht die Bremse und eine Menschenmenge stürmt die Tür. Einige quetschen sich noch herein, der Rest muß warten, bis das andere Auto kommt. Vor mir steht eine elegante Dame im Pelzmantel. Von vorne, ihr Angesicht kann ich nicht sehen. Macht auch nichts, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Etwas abseits steht ein ziemlich großer, breitschultriger Mann. Nach seinem Benehmen und Aussehen ist es ein echter Geestbauer. So geht´s nun immer weiter, ohne zu wissen, wo man eigentlich ist. Wenn sich so ein Ungetüm von Berg vor ihn in den Weg stellt, muß er sich erstmal verschnaufen, holt einpaarmal ganz tief Atem und weiter geht´s dem Endziel entgegen. Die Luft ist schwül, wie an einem heißen Juliabend, wenn ein Gewitter am Horizont emporsteigt. Und dieses Gewitter soll sich dann auch bald entfesseln. So, wie sich meine Füße abgewechselt haben ihre Dienste zu tun, machten es auch die jener jungen Dame. Und zum Unglück muß die Dame im Pelzmantel einige derbe Fußtritte auf ihre - …. vielleicht auch auf ihre Hühneraugen – bekommen haben. Denn sie schreit plötzlich: „Oh weh, meine Füße!“ Der Schmerz hat sich aber gleich gelegt. Sie fährt wie ein Blitz herum und schimpft wie ein Rohrspatz. Die Dame kann in ihrer großen Verlegenheit sich nur höflich entschuldigen. Der große, breitschultrige Mann, der mir in seiner Gemütlichkeit aufgefallen ist, erhebt seine Stimme und spricht ganz gehäbig: „Och, beste Frau, regen `s sick blots nich op, dat kann mol mit passeern in´t Gedränge!“ Und mit etwas gedämpfter Stimme schallt es aus dem Hintergrund hervor: „Ja, süns möt´n se to Hus blieven und sick in`n Glaskassen setten!“ Als diese Rede verstummt war, hielt das Auto auch zum letztenmal. Nun drängt alles zum Ausgang. Nun gehe ich dem Zweck meiner Reise nach. Aber das ist mir jetzt schon klar: Nocheinmal wieder mitfahren? Nein, nie und nimmer! Mein Aufenthalt ist schnell vergangen. Fast komme ich zu spät, denn der Bus ist schon bis oben hin vollgepfercht. Nach einer, mir scheinenden unendlichen Zeit bin ich wieder in meinem Heimatort angelangt. Wie ich aus dem Gedränge in die frische, freie Luft trete, ist mir doch ganz anders zumute. Zum zweitenmal solch eine Fahrt machen? Nein, nein und nochmals nein. Abenteuer sind manchmal ganz schön, aber nicht immer. Denn eine Fahrt mit dem Autobus ist schon ein halbes Abenteuer

gez. Anne Kock (aus dem Heimatbuch II, Beringstedt, Seite 165 / 166 / 167, geschrieben am 4.1.1946)

Viele Jahre lang gab es in der Friedenstraße 3, direkt an der Stallwand der Familie Trede, eine Bushaltestelle. Sie diente ab 1972 auch als Haltestelle für den Schulbus zur Dörfer-Gemeinschafts-Schule nach Todenbüttel.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

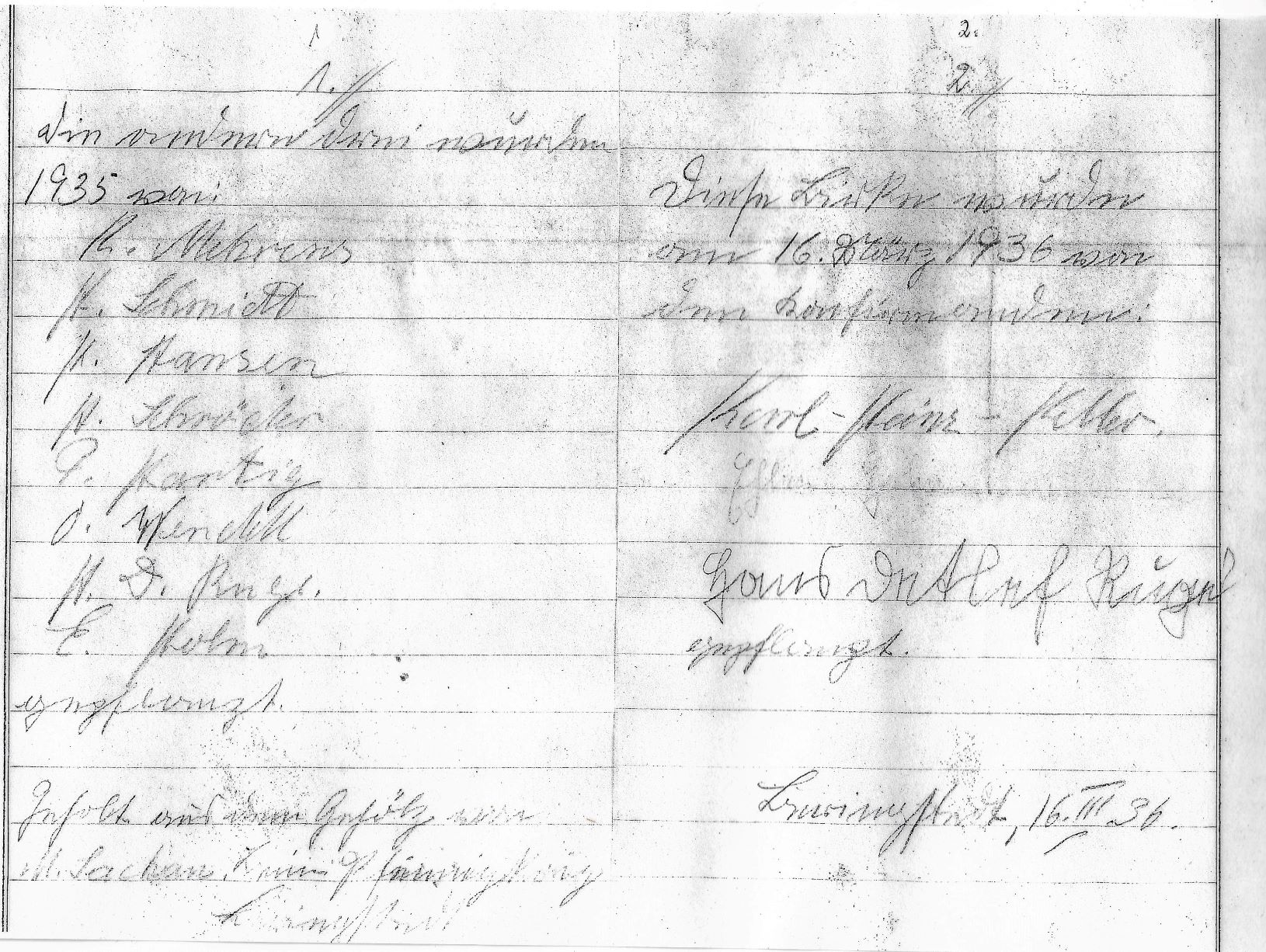

Die Konfirmations Birken auf dem Schulberg

Als im Jahr 2011 die Gemeindewohnung neben der Feuerwehr aufgelöst und umgebaut wurde (zuletzt vermietet an Lothar Meller, davor an Kurt und Maria Köhler, heute Schulungsraum), fand man nach dem Herausnehmen des Fußbodens im Sandboden eine Flasche mit einem alten Schriftstück aus dem Jahr 1936. Darauf steht handgeschrieben mit Bleistift:

(2) Diese Birken wurden am 16. März 1936 von den Konfirmanden:

Karl-Heinz Keller

Ehler Holm

Hans Detlef Ruge gepflanzt

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

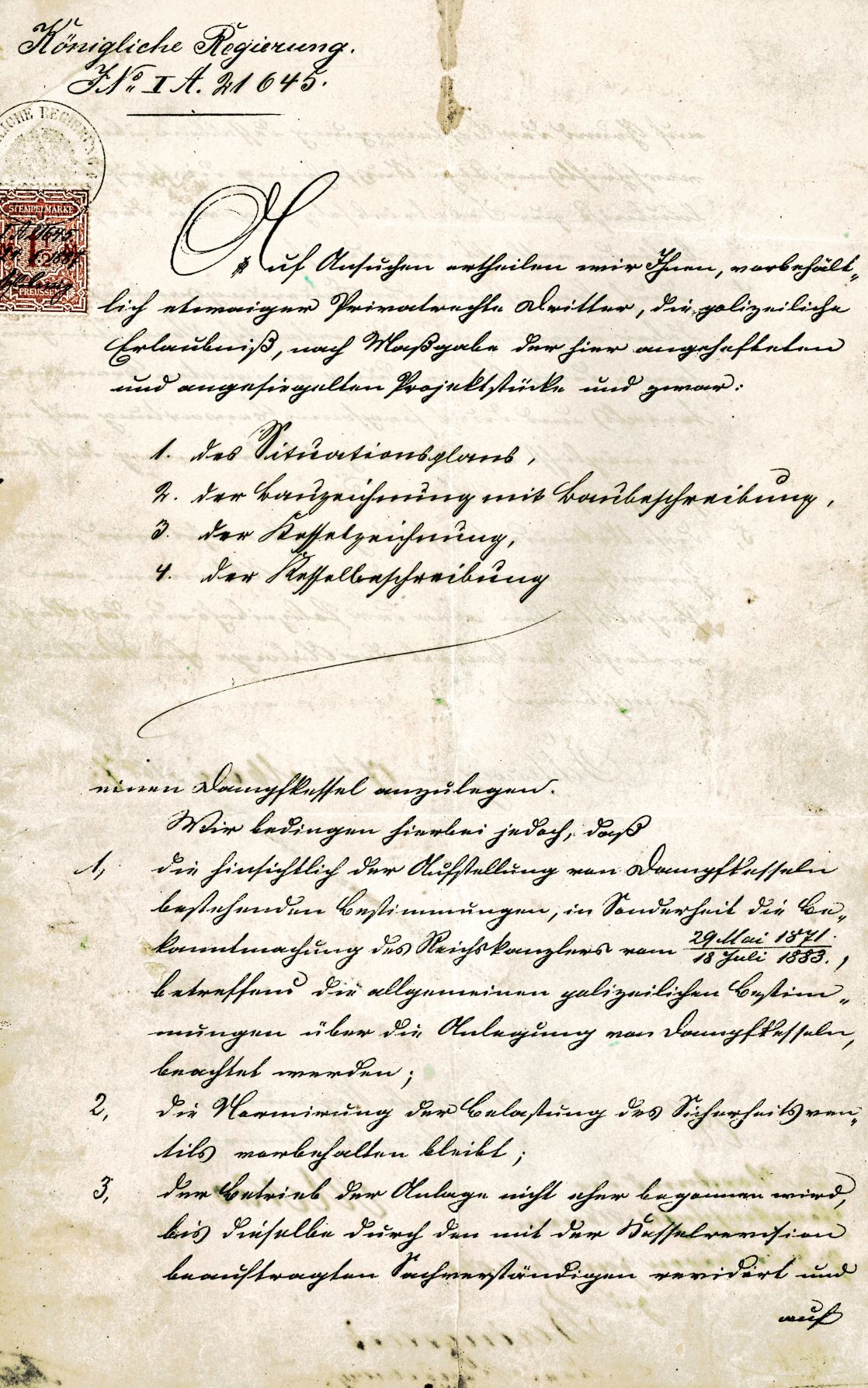

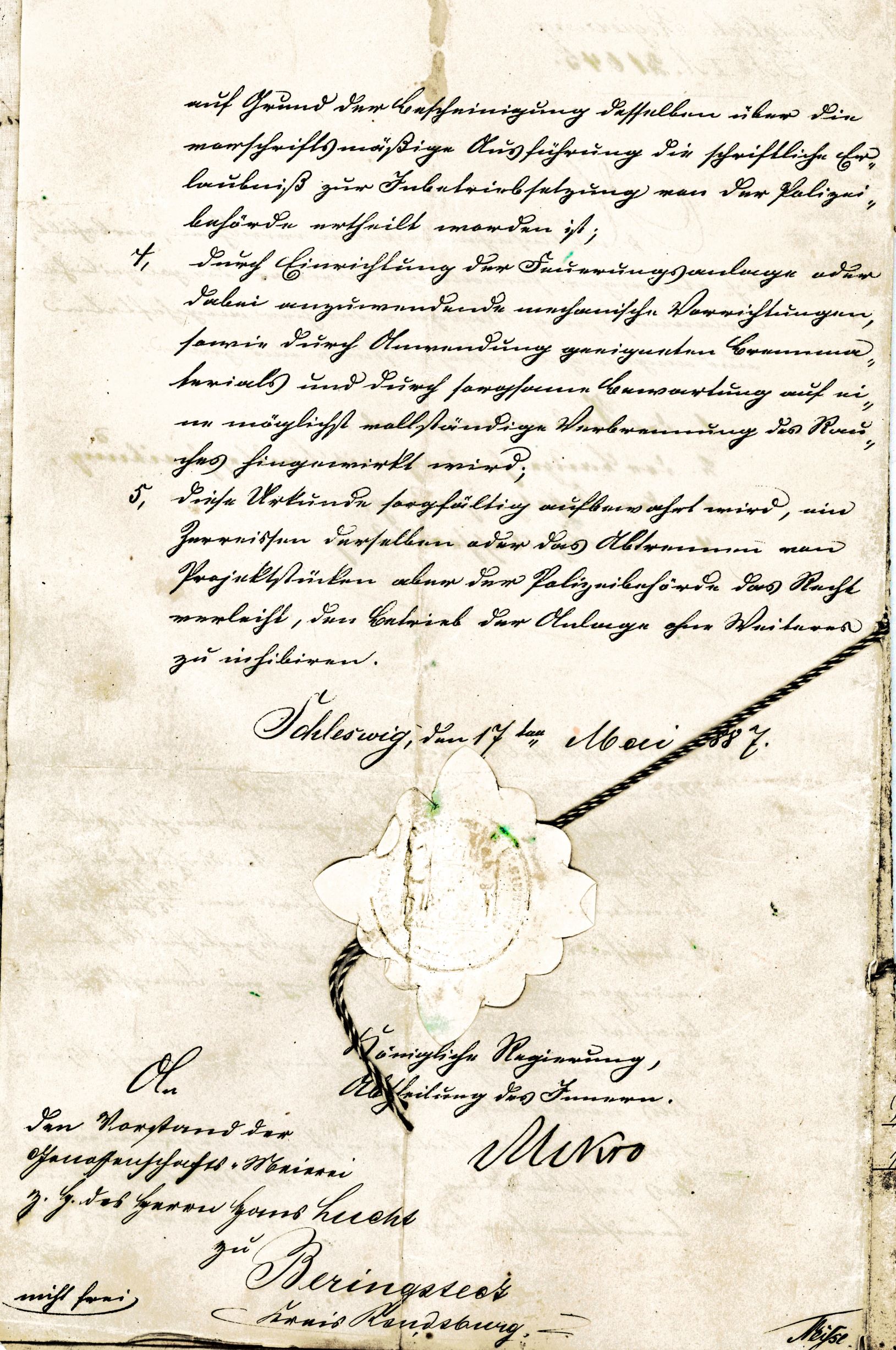

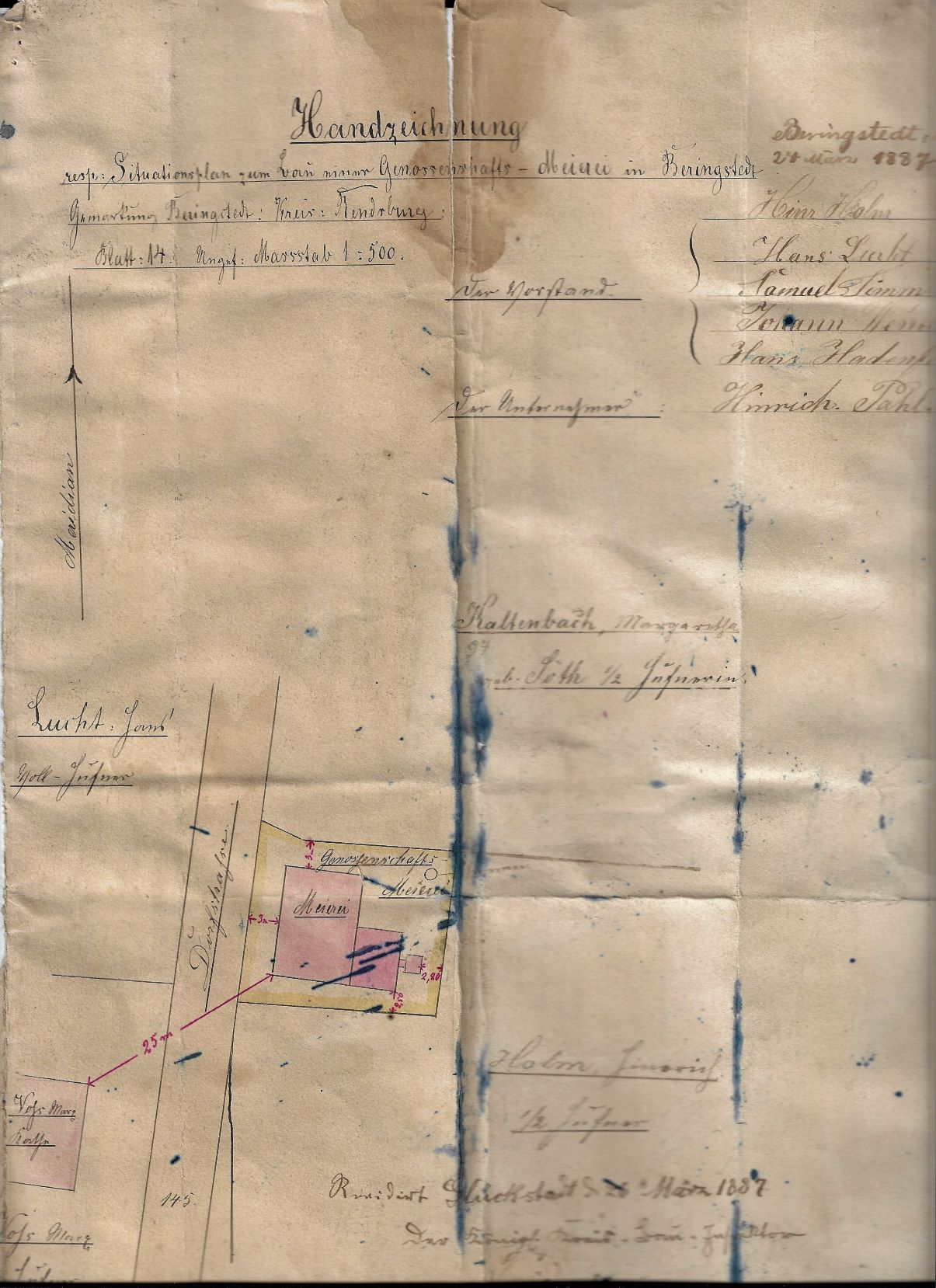

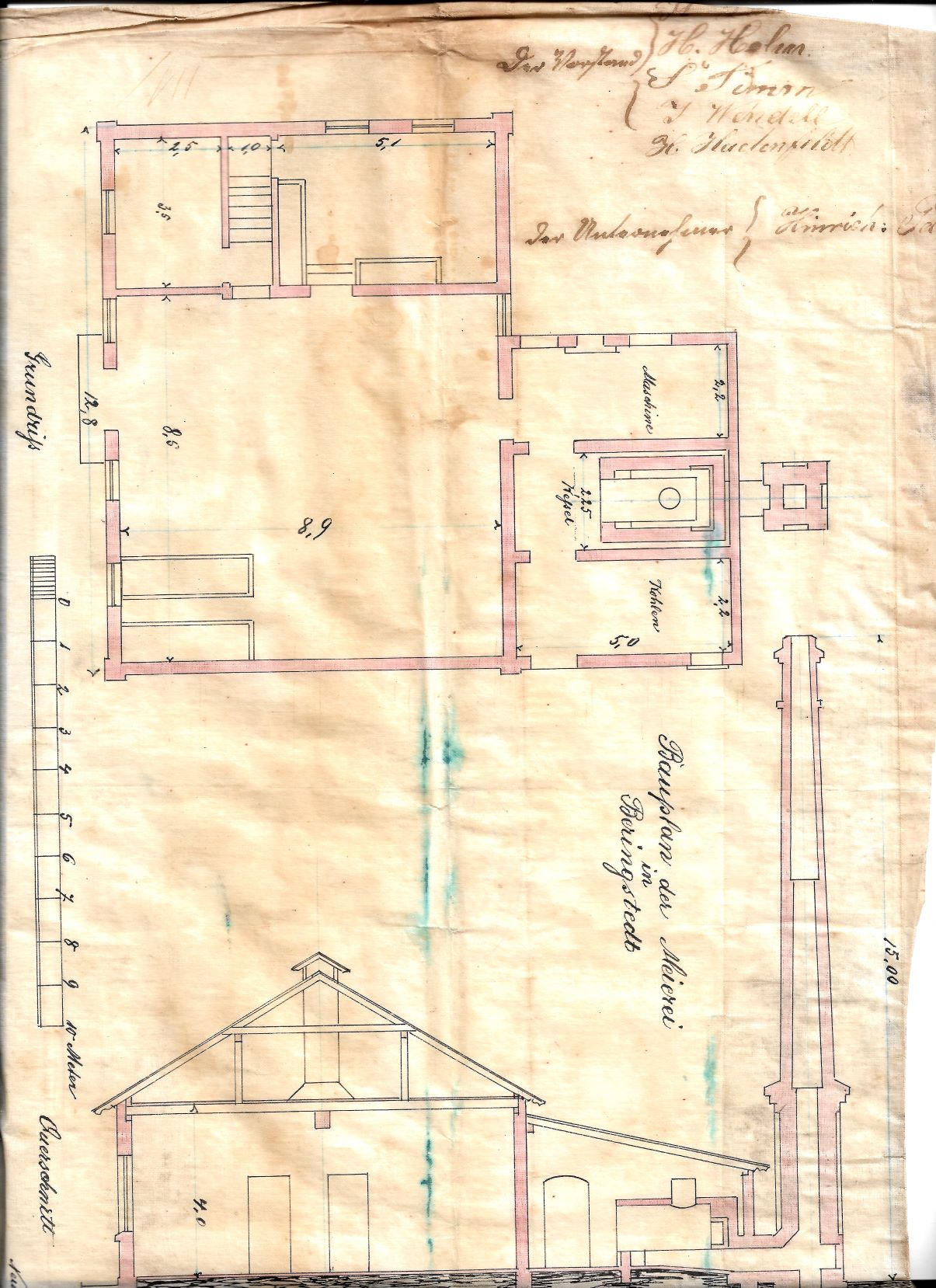

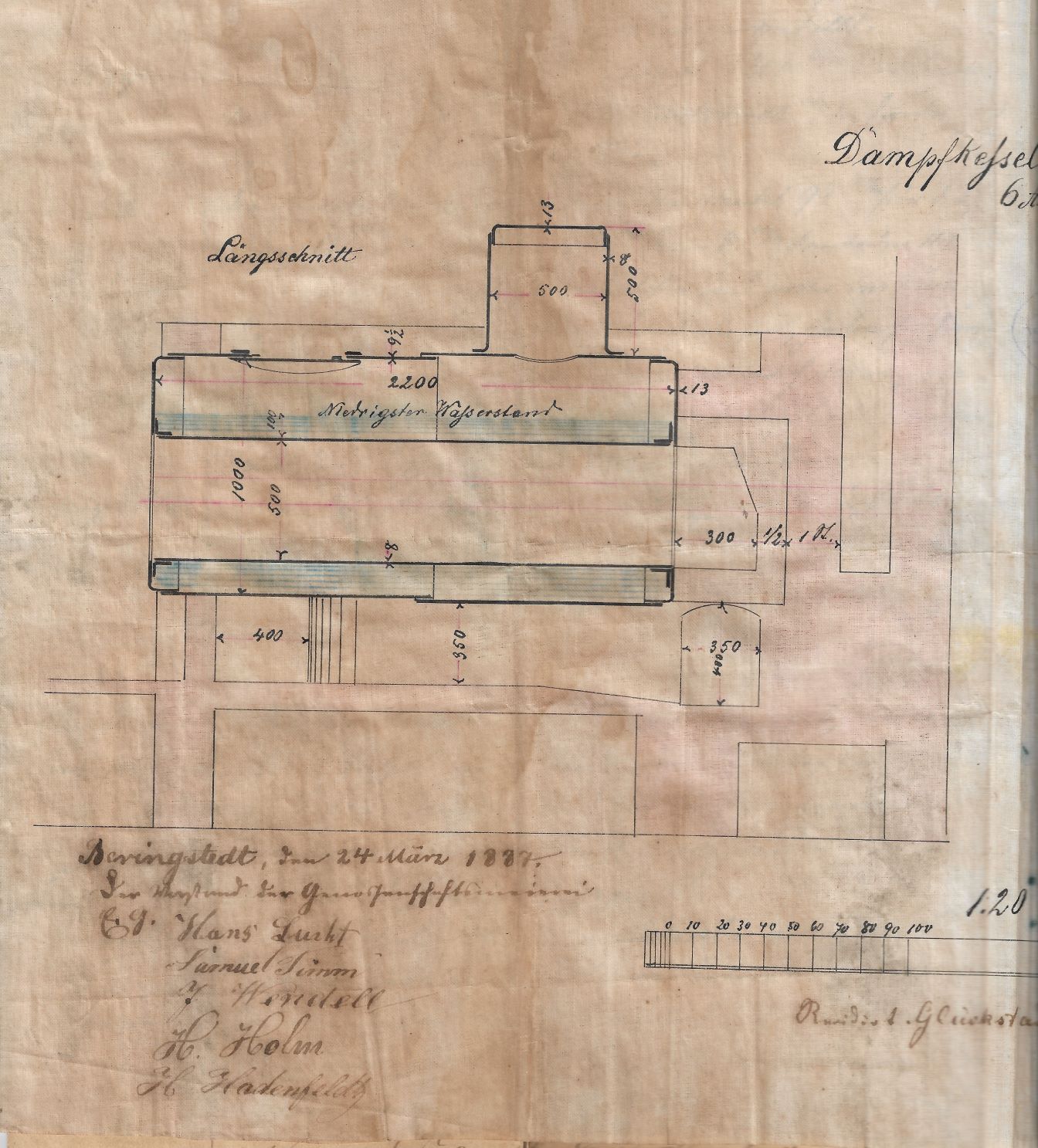

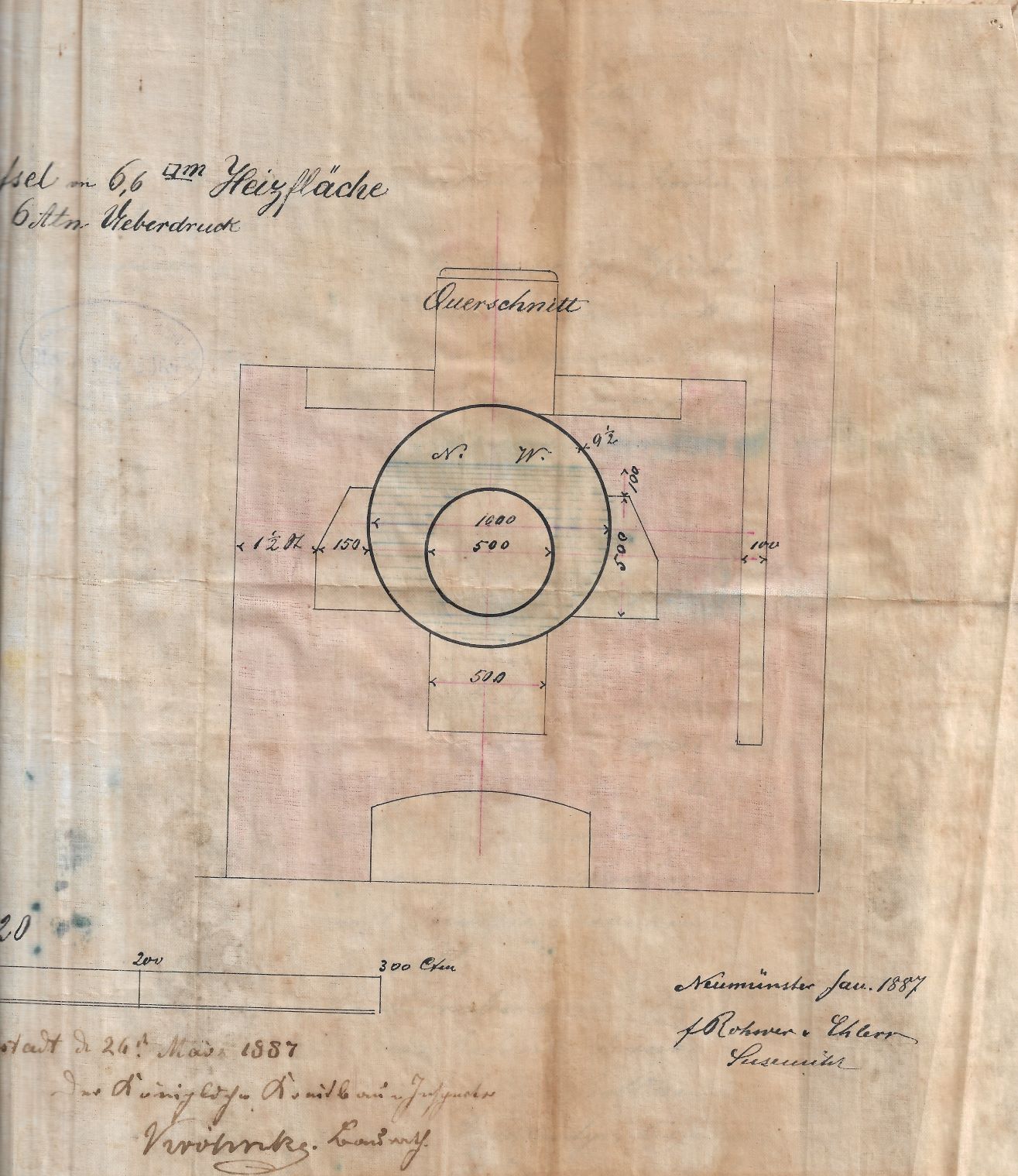

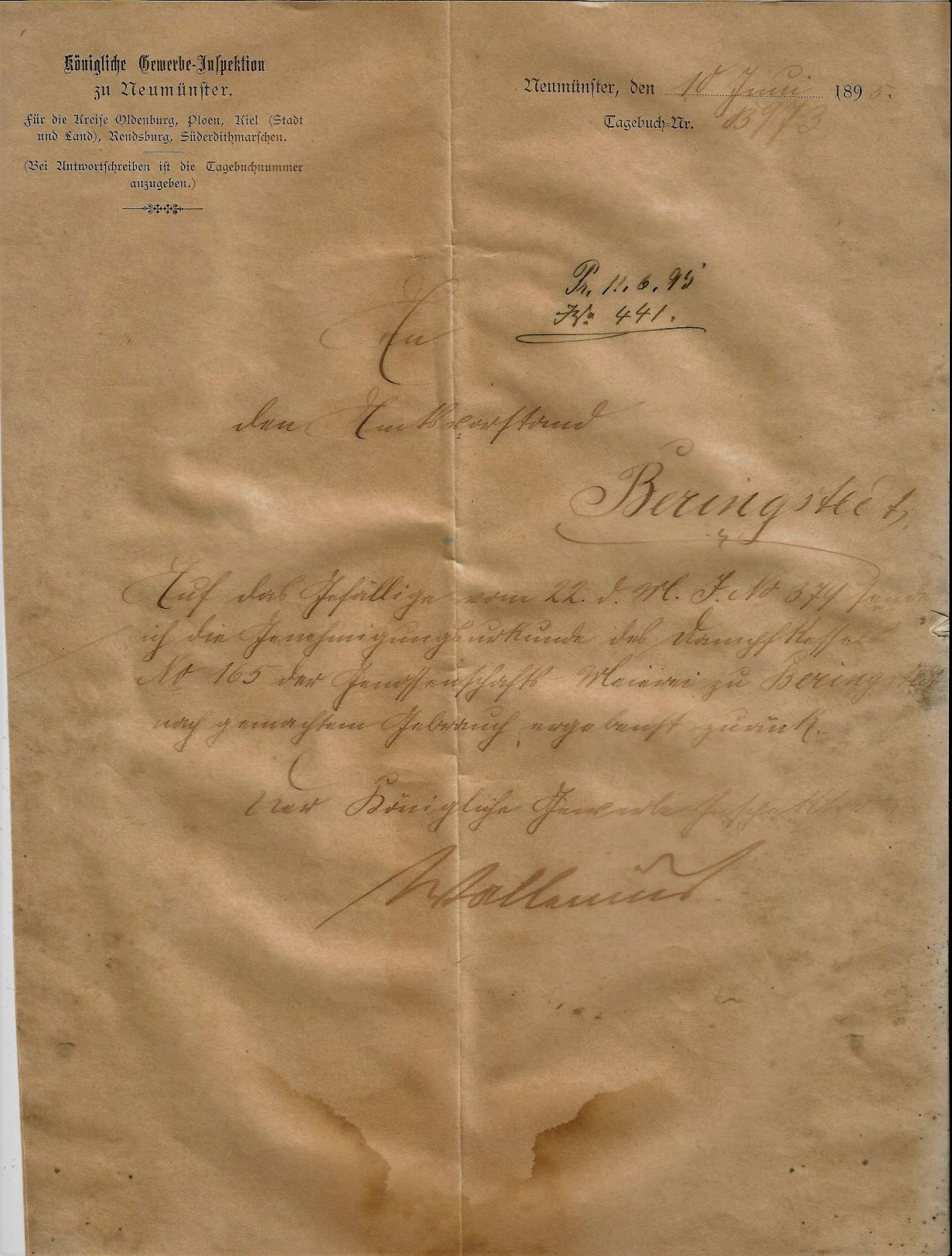

Baugenehmigung für das Meiereigebäude in Beringstedt im Jahr 1887

Dieses alte Dokument ist ein Dachboden-Fundstück, das im Herbst 2020 im Haus Steinbergstraße 7 entdeckt wurde, als das Dach des Hauses neu eingedeckt werden sollte.

Übersetzung:

Königliche Regierung

Aktenzeichen

Auf Ansuchen ertheilen wir Ihnen, vorbehältlich etwaiger Privatrechte dritter, die polizeiliche Erlaubniß, nach Maßgabe der hier angehefteten und angesiegelten Projektstücke und genau:

- deß Situationsplans

- der Handzeichnung mit Baubeschreibung

- der Kesselzeichnung

- der Kesselbeschreibung

einen Dampfkessel anzulegen.

Wir bedingen hierbei jedoch, daß

- die hinsichtlich der Aufstellung von Dampfkesseln bestehenden Bestimmungen, in Sonderheit die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. Mai 1871 / 18. Juli 1883 betreffen muß, die allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln, beachtet werden.

- die Normierung der Belastung des Sicherheitsventils behalten bleibt.

- der Betrieb der Anlage nicht eher begonnen wird, bis dieselbe durch den mit der Kessel__?__tions beauftragten Sachverständigen (erwiedert) und auf Grund der Bescheinigung desselben über die vorschriftsmäßige Ausführung die schriftliche Erlaubniß zur Inbetriebsetzung von der Polizeibehörde ertheilt worden ist.

- Durch Einrichtung der Feuerungsanlage oder dabei anzuwendende mechanische Vorrichtung, sowie durch Anwendung geeigneten Brennmaterials und durch langsame Bewartung auf eine möglichst vollständige Verbrennung des Rauches hingewirkt wird.

- Diese Urkunde sorgfältig aufbewahrt wird, ein Zerreißen derselben oder das Abtrennen von Projektstücken aber der Polizeibehörde das Recht verleiht, den Betrieb der Anlage ohne Weiteres zu zu inhibieren

Schleswig, den 17ten Mai 1887

Siegel

Königliche Regierung

Abtheilung des Inneren

(Unterschrift)

An

den Vorstand der

Genossenschafts Meierei

z. H. des Herren Hans Lucht

zu

Beringstedt

Kreis Rendsburg

Bei dieser Übersetzung im Nov. 2020 waren die Kenntnisse von Frau W. Küpers, beim Lesen der alten deutschen Schrift, sehr hilfreich.

Weitere Anlagen zu diesem Schriftstück:

... und die Genehmigung der Königlichen Gewerbe Inspektion zu Neumünster

Die Baubeschreibung der unter Punkt 2 genannten Anlage: Handzeichnung mit Baubeschreibung, ist leider nicht mehr lesbar, sowie auch die Kesselbeschreibung (Punkt 4).

Link zur Meiereigenossenschaft

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die ersten Autos in Beringstedt waren

im Jahr 1929 gemäß der alten Dorf- u. Schulchronik waren dies :

Steyr Besitzer: H. D. Hadenfeldt

N.S.U. Besitzer: H. Harms

Opel -Bennabor- Besitzer: K. Sievers

Opel -Bennabor- Besitzer: K. Sievers

Brennabor Besitzer: Doktor Struck

Opel Besitzer: Dallmeier

1925 Eintrag in der alten Schulchronik:

Am 2. Februar zeigte vor gefüllter Klasse Herr Henning, Jun., aus Elmshorn seinen Radio-Funk. Für den 3. Februar hatte er einige Interessierte besonders geladen, die aber größtenteils nicht erschienen waren. Lehrer Anersen versuchte am nächsten Tage, durch ein allgemeines Anschreiben, die Beringstedter für eine Radio-Funk-Anlage in der Schule zu gewinnen und zur Zeichnung von Beiträgen aufzufordern. Es hatte sich nur sehr wenige zur Zeichnung von 3 Mark bereit erklärt.

Diese Dorf- und Schulchronik schrieb ab 1929 der damalige Dorflehrer (Max Göttsche) gemeinsam mit seinen älteren Schülern. Auch folgender Eintrag findet sich hier:

15.2.1930 In unserem Ort haben folgende Einwohner einen Radioapparat:

Hans Biß, Hans Dallmeyer, Ww Ruge, Johannes Dallmeyer, Hans Timm, Hans Sievers, Wilhelm Ralfs, Johannes Kracht, Wilhelm Jaap, Peter Sievers, Robert Pabelik, Fritz Harms, Hans Looft, Markus Rubien, Hinrich Voß (Ostermühlen), Schule

1954 gab es den ersten Fernseher im Dorf bei Kurt und Ilka Meier (Steinbergstr. 17). Die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft war in diesem Jahr ein großes Ereignis und im Haus Meier war jeder verfügbare Platz belegt mit begeisterten Zuschauern.

Ebenfalls 1954 (im Juli) bekamen Hans Hadenfeldt und Ernst Butenschön einen Mähdrescher, der mit dem Trecker gezogen wurde. Dies ist der erste Mähdrescher in unserem Dorfe. Info aus der Dorf- und Schulchronik, der folgende Bilder beigefügt wurden:

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

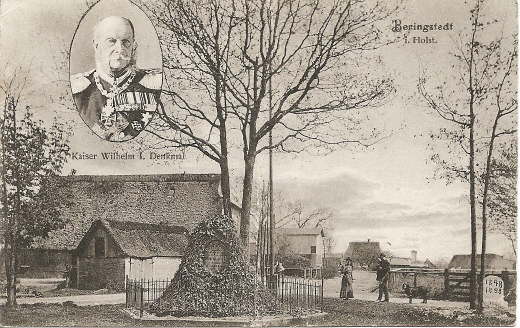

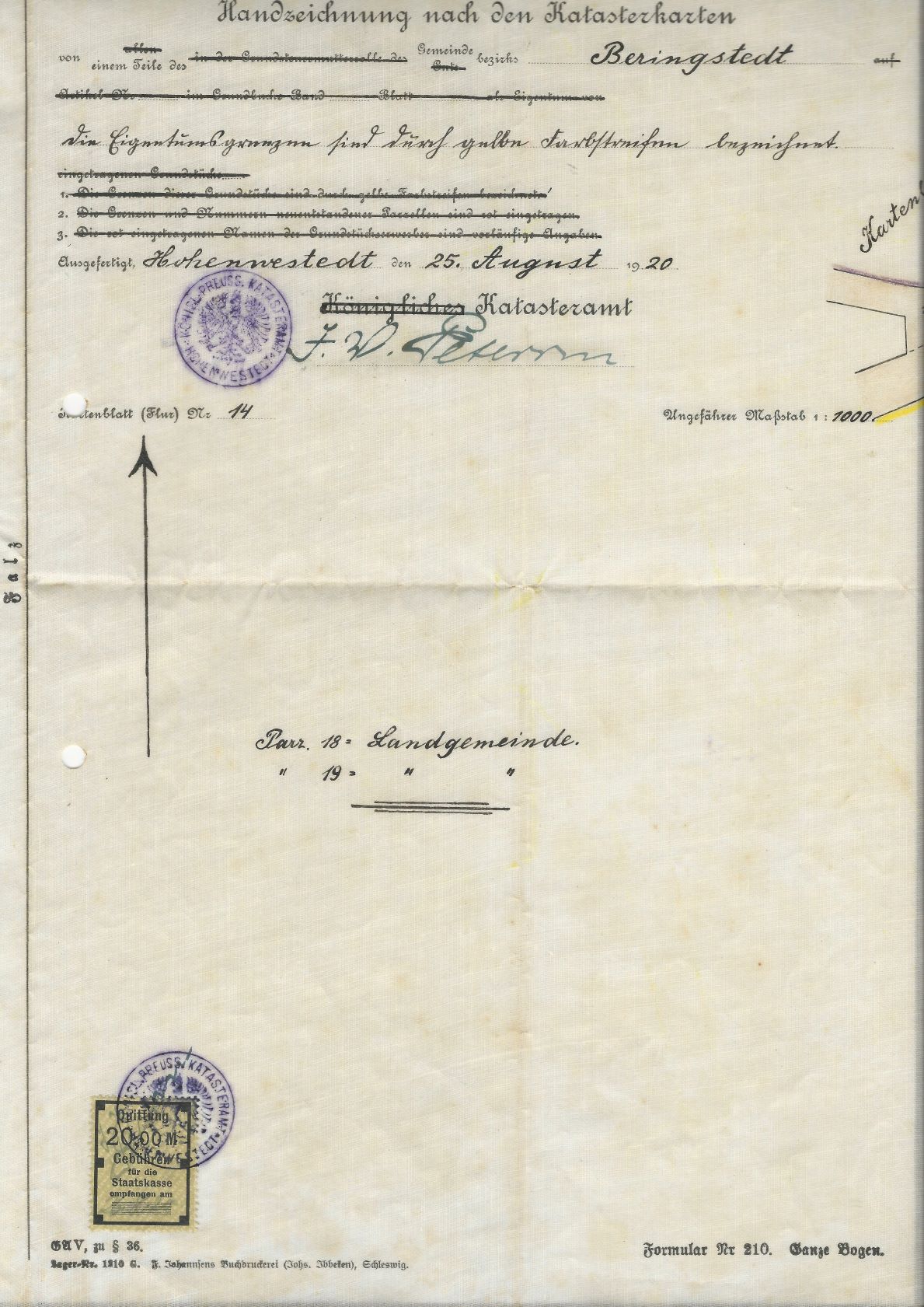

Das Ehrenmal in der Dorfmitte

Vorgeschichte:

1920 In einer am 23. Febr. in der 1. Klasse (Schule) abgehaltenen Gemeinderatsversammlung, einberufen von der Gemeindevertretung, wurde verhandelt über das zu errichtende Kriegerdenkmal. Einstimmig sprachen sich alle dafür aus, für den Ort ein eigenes Denkmal zu errichten. Die Platzfrage rief eine lebhafte Debatte hervor. Hinrich Holm schlug die Sandkuhle vor, H. D. Ruge den oberen Schulgarten, mit dem Bemerken, daß er soviel Land von seiner Koppel hergeben wollte, als für das Denkmal erforderlich sei. Gegen beide Pläne wandte ich mich (Dorflehrer Göttsche) und bat H. D. Ruge von seiner Koppel das Land in der Verlängerung der Wassergenossenschaft zur Verfügung zu stellen. Das tat dieser auch. Die ganze Versammlung war nun damit einverstanden, daß das Denkmal auf dem angebotenen Platz errichtet werden solle. Es wurde nun eine Kommission gebildet, die die Sache in die Hand nehmen soll.

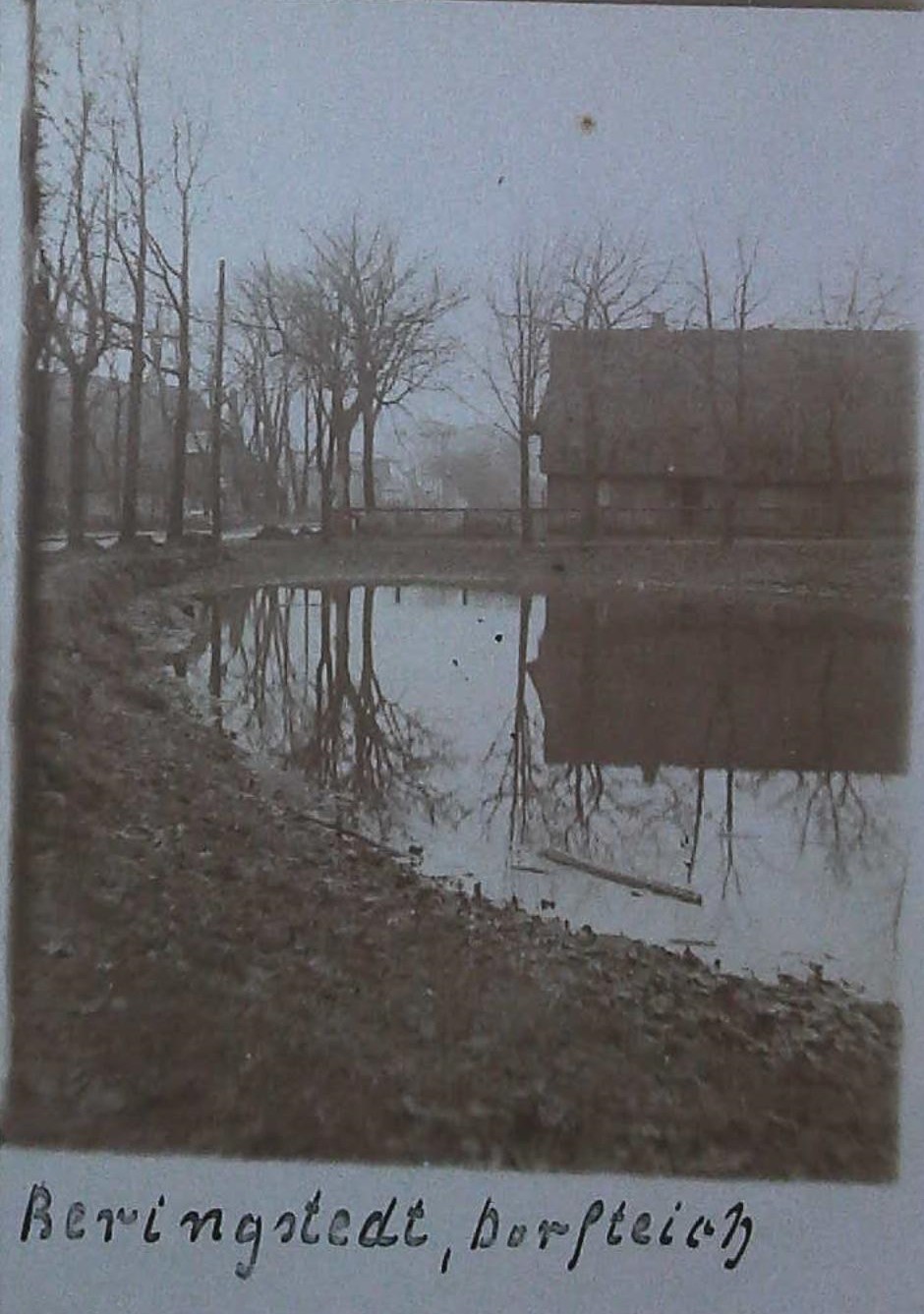

Es wurde dann anschließend wohl von dieser Kommission beschlossen, daß Denkmal am Dorfteich errichten zu lassen. Wie es jedoch dazu kam, wurde nicht festgehalten.

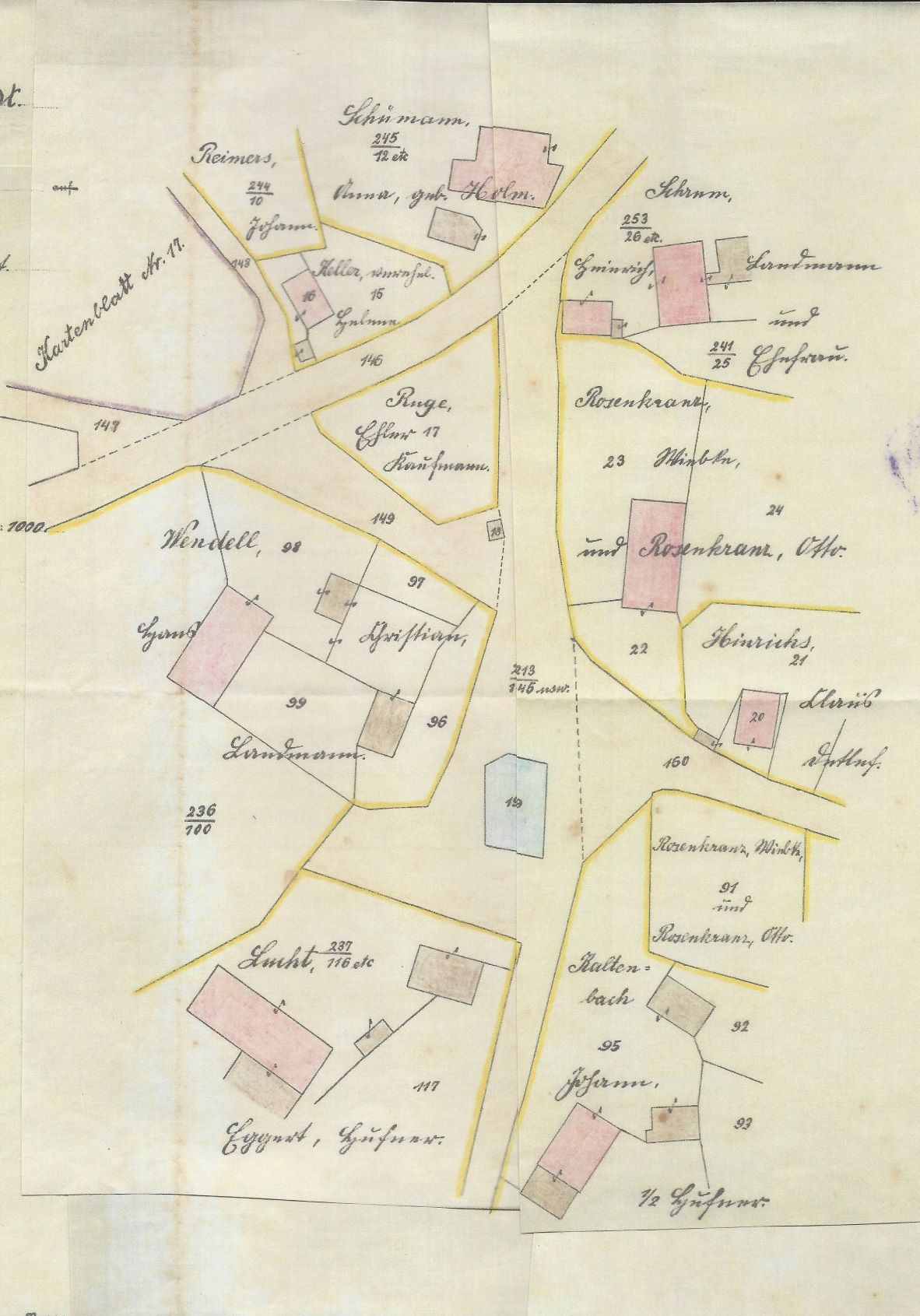

...eine alte `Handzeichnung nach den Katasterkarten´ aus dem Jahr 1920 zeigt detailgenau die damalige Dorfmitte von Beringstedt. Der Stand dieser Zeichnung liegt jedoch über 10 Jahre davor, denn das Haus des Kaufmann Ehler Ruge auf dem Dreieck wurde 1911 gebaut und ist auf dieser Zeichnung noch nicht eingezeichnet.

Alte Bilder aus dem Heimatbuch der Gemeinde Beringstedt (Quelle: Archiv), als das Ehrenmal noch nicht errichtet war:

Zum Gedenken an die Gefallenen des 1. Weltkrieges 1914-18 wurde in der Dorfmitte ein Ehrenmal errichtet, das der Kunstmaler Passig 1924 entworfen hat. Die feierliche Einweihung fand am 3.8.1924 statt.

Hierzu steht folgender Eintrag in der ersten Schulchronik im Dez. 1923: Das Kriegerdenkmal wurde bis auf das Einsetzen der Tafeln fertig.

4. August 1924 Gestern wurde das Kriegerdenkmal eingeweiht. Die Festordnung war folgende:

1. Anfang mit Musik: Die Himmel rühmen des ewigen Ehre

2. Weihrede, Pastor Tamm.

3. Enthüllung und Übergabe an die Gemeinde (Bruhn)

4. Ehrensalve

5. Übernahme durch den Gemeindevorsteher.

6. Musikgesang, Wie sie so sanft ruhen.

7. Schule: a) Gedicht: Den Gefallenen (W. Ostwald, Alma Behnck)

b) Gedicht: Für uns (Frieda Sievers)

c) Lied: Freiheit, die ich meine

d) Ansprache an die Jugend „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Lehrer Göttsche)

e) Gedicht: Ich hatte einst ein schönes Naturland -Wolf-. (Max Voß)

f) … : Mein Vaterland -Fallersleben- (Anne Mehrens)

g) Lied: Ich hab´ mich ergeben

8. Gedicht: Die Eichen -Krömer- (Anna Rubien)

9. Gedenkrede Meierist Gosch

10. Musik

11. Gemeinsames Lied: Deutschland über alles (1-4)

12. Kranzniederlegung

11.9.1934 Der Denkmalt-Teich wurde als Feuerlöschteich gereinigt und mit Lehm ausgelegt. (Quelle: Dorf- u. Schulchronik)

In der Dorf- und Schulchronik finden sich viele Einträge zu den jährlichen Gedenktagen, die in den 1930ger Jahren Ende Februar oder Anfang März abgehalten wurden. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde dieser Tag, der zuvor noch Volkstrauertag hieß, dann `Heldengedenktag´ genannt.

Hierzu gibt es in der Dorf- und Schulchronik einen Bericht, geschrieben von Hannelore Hachmeister (Schülerin, geschrieben in alter deutscher Schrift):

Heldenfeier in Beringstedt, 17.3.1935

Wie festlich sind doch heute die Straßen geschmückt! Fast vor jedem Hause wehen die Fahnen auf Halbmast, weil heute ja Heldenfeier ist. Aber wie wenig passen doch all die fröhlichen Gesichter zu dem ernsten Tag. Überall sieht man erregte Gruppen heftig diskutierend zusammenstehen. Jetzt höre ich: Extrablatt! Und schon habe ich eins mit der fettgedruckten Überschrift: „Deutschland führt die allgemeine Wehrpflicht wieder ein!“ in der Hand. Schnell eile ich damit zu meinem Vater. „Das ist richtig“, sagt er, „Das hätte schon lange kommen müssen. Darüber wird sich wohl jeder alte Soldat freuen“. Noch lange unterhalten wir uns darüber, bis ich um ½ 2 Uhr zur Schule muß, damit ich die Feier am Denkmal nicht versäume. Von der Schule marschieren wir geschlossen nach Ott. Hier sind auch der Kriegsverein, die SA und der Gesangsverein versammelt. Mit diesen Vereinen an der Spitze marschieren wir nun zum Denkmal. Viele Menschen sind hier schon versammelt. Mit dem schönen alten Liede: „Wir treten zum Beten“ beginnen wir unsere Feier. Hierauf folgen einige Gedichte über wahres Deutschtum und Soldatenpflicht. Jetzt singen wir „Sie sollen ihn nicht haben“ und dann sagen wieder einige Schüler Gedichte auf von der Freude und Hoffnung der Soldaten im Feld. Der Schülerchor singt nun wieder „Wohl sehr glücklich ist“. Ein Gedicht über die Freude und Andacht des Heimkehrenden. Herr Lehrer Göttsche hält danach eine Ansprache übe die Empfindungen der Gefallenen, wenn sie der Feier beiwohnen könnten. Nun kommen Gedichte von Not, Pflicht und Hoffnung der Deutschen und anschließen legt Klaus Mehrens den Kranz der Schule nieder mit den Worten: „Gehorsam und pflichtgetreu bis in den Tod. Der Gesangverein singt: „Morgenrot, Morgenrot“. Die erste Klasse spricht im Sprechchor den Dank für die Opfer der Mütter und Frauen des Gefallenen aus. Wieder folgt eine Ansprache und Kranzniederlegung. Anschließend singt wieder der Gesangsverein „Ich hab mich …(?)“. Endlich kommt auch die Ehrensalve und anschließend das Lied des Gesangvereins: „Ich hat einen Kammeraden“. Als letzten Gruß singen wir noch gemeinsam die erste Strophe vom Deutschland- und …(? schlecht lesbar)... lied.

Zufrieden, weil es, wozu auch das gute Wetter viel beigetragen hat, so gut klappte, marschieren wir wieder zur Schule zurück, um die Fahnen, unter dem Liede: „Nun danket allen Gott“, wieder hochzuziehen, anläßlich der Wehrpflicht. Alle gehen wir froh nach Haus. Am freudigsten sind wohl die Jungen, weil ihnen nun allen wieder eine Zukunft offensteht.

unterschrieben von Hannelore Hachmeister

Nach dem 2. Weltkrieg kam dann ein weiterer Gedenkstein hinzu. Er wurde im Juni 1951 eingeweiht. Hierzu hat der Hauptlehrer H. Wächtler in der Dorf- und Schulchronik folgendes notiert:

Gegenüber dem Ehrenmal für die Gefallenen von 1914-1918 hat die Gemeinde ihren Gefallenen und Vermißten des letzten Weltkrieges einen Gedenkstein errichtet. In einer abendlichen Feierstunde, zu der sich die Dorfgemeinschaft rund um die Ehrenmalanlage versammelt hatte, wurde am 13.6. der Gedenkstein geweiht. Pastor Puschke hielt die Weihrede. Bürgermeister Greve sprach Worte des Gedenkens und verlas von einer Pergamentrolle die Namen der 110 Gefallenen, Vermißten und Verschleppten. Die Namensliste ist in einer Bleihülse in den Stein eingemauert worden. Während der Feier hielten Fackelträger die Wacht.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Tanzschule mit Herrn Klaus Ruge

Wer kannte ihn nicht (?!) den Tanzlehrer Herrn Ruge. Er brachte den Kindern in den umliegenden Dörfern das Tanzen bei. Los ging´s mit "Hacke, Spitze, eins zwei drei..." bis hin zur Polonaise und dem "Langsamen Walzer" für die Fortgeschrittenen. Die Tanzkurse wurden in den jeweiligen Dorf-Gaststätten abgehalten. Ich selbst (Rita Bokelmann, geb. Heldt, aus Reher, Jahrgang 1962) habe in meiner Kindheit mindestens 3 x einen Tanzkurz bei ihm absolviert. Wenn der Tanzkurz zuende war -ich denke es waren 8 - 10 Übungsnachmittage-, dann kam zum Abschluß der Abtanzball. Hierzu waren alle Dorfbewohner eingeladen und alle Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten konnten den Fortschritt der Tanzschüler bewundern. Auch an die Kostüme für den "Bauerntanz" oder den "Minuett"-Tanz können sich sicherlich viele noch erinnern. Diese Kostüme waren Eigentum des Tanzlehrers und gingen mit zu den jeweiligen Abschlußbällen in den Dörfern, wo die Kinder sie dann anzogen und das Gelernte vortrugen. Wie hier bei diesen Bildern aus den Jahren 1957 und ´58 (zur Verfügung gestellt im Jahr 2017 von Rolf Ehlers -Sohn vom Dorflehrer-) :

Annegret Wendell und Rolf Ehlers. 1957 Bärbel Kaufmann .... ? ... Marlene Sievers ..?..

-----------------------------------------------------------

1921 (März) wird folgender Eintrag in die erste Schulchronik geschrieben: Ein Zeichen der Zeit !

In der Fastenzeit begann hier ein Tanzkursus für die Schüler, an dem die größte Zahl teilnimmt, sogar die Konfirmanden. Morgens gingen die großen Mädchen zum Konfirmandenunterricht, nachmittags zur Tanzstunde. Das wäre vor dem Kriege eine Unmöglichkeit gewesen. Alle sogenannten Vergnügungen spielten sich bei Gastwirt Ott (Bahnhofs-Gaststätte, Saar, heute Quednau) ab, da Frau Ww Voß (Schümanns Gasthof, später Lenschow, Steinbergstraße) nach dem Kriege noch keine Tanzlustbarkeiten in ihrer Wirtschaft abgehalten hat.

Das folgende Bild wurde im Jahr 2019 von Werner Kremke zur Verfügung gestellt (Kontakt über Peter Zech, Birkenweg) : ca. 1948

von links stehend: Lydia Wigand, Hinrich Trede, Helga Reese, Edwin Finkbeiner, Hilda Groht, Günter Adomat

sitzend: Liselotte Becker, Heinrich Büßen, Katharina Sieberkrob, Wulf Illing, Gisela Adomat, Max Walter Voß,

Frieda Brandenburger, Hans Peter Lembrediki

vorne: Frieda Schröder, Katharine Angrick, Helga Huckhagel, Hermann Voß, Ursula Ungeram, Werner Kremke

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

1890

wird in der ersten Schulchronik (ab 1884 geschrieben von Lehrer Thomsen) zum ersten mal das

„Fest des Vogelschießens und Eierlaufens“

erwähnt, das dann wohl alljährlich stattfand.

Einträge hierüber findet man in der Schulchronik in den Jahren:

1894 Am 6. Juli feierte die hiesige Schuljugend das alljährlich stattfindende Fest des Eierlaufens und Scheibenschießens. Bis abends 9 Uhr vergnügte sich die frohe Kinderschar bei Spiel und Tanz. Nachdem der Schüler J. Gloe in einem Hoch der Eltern und des Lehrers, Chr. Alpen des Kaisers Wilhelm II gedachte, schloß die Feier mit dem Absingen des Liedes „Heil dir im Siegerkranz“.

1895 Der 7. Juni war ein rechter Freudentag für die hiesige Schuljugend, da an diesem Tag das alljährlich wiederkehrende Fest des Schießens u. Eierlaufens stattfand. Beim Eierlaufen errang Anna Raabe und beim Schießen mit der Ladebüchse mein Sohn Ernst den Königsgewinn.

...

1905 Das diesjährige Kindervernügen wurde am Dienstag den 6. Juni bei herrlichem Wetter abgehalten. Den Königsgewinn errang von den Knaben beim Schießen mit der Salonbüchse Karl Ruge, bei den Mädchen beim Ballwerfen Anne Voß.

1907 Am Freitag, den 28. Juni herrschte unter der hiesigen Schuljugend hoher Jubel: war doch der Tag des Kindervergnügens. Früh morgens um 5 Uhr wurde durch das Trommler- und Pfeiferkorps die Feier eingeleitet. Während vorher der Himmel täglich seine Schleusen öffnete, war unsere Feier vom herrlichen Wetter begünstigt. Von den Mädchen errang Kathr. Greve beim Eiersuchen den Königsgewinn, während beim Ballwerfen Hans Rubien mit dem 1. Preis davonging.

1910 Im Juni fand das diesjährige Kindervergnügen unter großer Beteiligung der Eltern der Kinder statt. Vormittags hatten die Kinder Ballwerfen. Die Königswürde errang Alfred Mahl, Königin wurde Katarina Greve. Der Ball fand statt im Lokal des Herrn Voß. Den Beitrag zu dem Vergnügen stiftete die Kinder, und zwar Betrug er á Kind 0,50 M. Eine freiwillige Sammlung ergab 20,10 M. Es war ein kleiner Überschuß vorhanden. Im Sept. wurde dieser verwendet zu einem Ausflug nach dem Kanal und Albersdorf.

1912 Mitte Juli wurde das Kindervergnügen in gewohnter Weise abgehalten. Für die Beschaffung der Gewinne und der Musik gab die Gemeinde 60 M. Während des Tages gelang es kleinen Blumenverkäuferinnen 19,50 M zusammenzubringen, wofür eine Windleuchte, Schärpen und Schleifen angeschafft werden sollen.

1919 August. Ein Kindervergnügen wurde in diesem Jahre, wie auch in allen Kriegsjahren, nicht abgehalten. Dafür machte meine Klasse 2 Ausflüge. Der 1. Ausflug führte uns am 5. Juli auf den Boxberg bei Innien. Es beteiligten sich alle Schüler mit Ausnahme von Otts Kindern. Das Wetter war ausgezeichnet. Mit Sang- und Klang ging´s hin und zurück. Auf dem Boxberg betrachteten wir uns herrliche Umgebung, ich hielt einen kurzen Vortrag, wir stärkten durch ein kräftiges Frühstück, pflückten Heidelbeeren und spielten. Nach der Besichtigung der Hünengräber gingen wir über Bargfeld zurück nach Innien. – Die zweite Tour machten die 1. Klasse und die Mittelstufe der 2. Klasse am 1. August nach Büsum. Wir fuhren morgens 6 ¼ Uhr von hier ab, besuchten während des 3-stündigen Aufenthalts in Heide dort das dithmarscher Museum und das Denkmal Heinrich v. Zutschen. In Büsum angelangt, klarte das Wetter auf. Als wir auf den Deich stiegen, konnte man auf dem Gesicht der Kinder großes Staunen lesen. Ein Kind fragte verwundert: „Wo hört denn das Wasser auf?“ Es war gerade Ebbe. Wir konnten noch ein Stück auf die Watten laufen. Das Wasser flutete zurück, fegte und dem Strande immer mehr zu. Die Knaben und Mädchen tummelten sich in dem Wasser und griffen Krebse, fischten Strandgut. Wir besahen uns den Hafen mit den Krabbenkuttern und darauf den Wasserstand. Nach Eintritt des Hochwassers fuhren wir von Büsum ab. Auf der Rückfahrt, ebenso wie auf der Hinfahrt, standen die Kinder am Fenster und bewunderten die Marsch. Um 8 Uhr kehrten wir zurück. Der Ausflug hat den Kindern sehr viel Vergnügen bereitet.

1920 Im Dorfe machte sich eine Strömung für ein Kindervergnügen bemerkbar, nach dem genannten Ausflug. Für den 2. Ausflug sollte ein Kindervergnügen abgehalten werden. Da aber die Kinder selbst lieber einen Ausflug haben wollten, richtete ich ein Schreiben „Welches Vergnügen sollen wir unseren Kindern geben?“ an die Eltern. Daraufhin gaben die Eltern fast ohne Ausnahme ihre Zustimmung zu dem geplanten Ausflug nach Segeberg.

In den folgenden Jahren wird dann von weiteren Ausflügen berichtet.

1932 Juni. Trotz allgemeiner Geldknappheit, trotz der Notlage der Landwirtschaft, des Handwerks u. Gewerbes wurde am 18.6. ein Kindervergnügen mit Tanz veranstaltet.

Am 1.7.1938 wurde folgendes in der Dorf- und Schulchronik aufgeschrieben: Am 28. Juni fand unser Schulfest statt. Die großen Mädchen sammelten 133 Mark. Es begann um 1/2 8 Uhr. Die Knaben der I. Klasse mußten schießen und die Mädchen Fischestechen. Die Knaben der II. Klasse mußten mit Ringen nach einem Brett werfen, worauf Nägel befestigt waren und die Mädchen 6 Bälle in den Korb werfen, Die eingepackten Geschenke wurden in der Schule verteilt. 27 Erholungskinder aus dem Rheinland nahmen dran teil. Diese erhielten von der N.S.V. Geschenke. Das Tanzen wurde unterbrochen durch Reigen der J. M., durch Spiele und Deklamationen der II. Klasse und das Geigen, Flöten und Singen der I. Klasse. Schluß der Feier war um 9 Uhr 15 (abends). König der I. Klasse war Wilhelm Schröder und Königin Ilse Lüders, von der zweiten Klasse Hellmuth Behrens und Elfriede Bruhn. (später Krey)

Erst nach dem Krieg wird wieder ein Kinderfest in der Schulchronik erwähnt:

1947 Das Kindervergnügen fand am zweitletzten Schultag statt.

1948 14.7.48 Gestern fand das diesjährige Kindervergnügen statt.

die Kinder der Familie Bartsch (1949 oder 50)

die Kinder der Familie Bartsch (1949 oder 50)

vor dem Schulgebäude

vor dem Schulgebäude

...mit Marianne Voß (Saar, später verheiratete Pingel, Timaspe)

...mit Marianne Voß (Saar, später verheiratete Pingel, Timaspe)

Schuljahr 1956/57 Auf einer Elternversammlung (am 16.5.) wurde beschlossen, das Vogelschießen jeweils Mittwoch vor Himmelfahrt abzuhalten. Es fand in der üblichen Form am 1./2. Juni mit Tanz auf beiden Sälen statt.

Lehrer Wächtler mit seinen `Jungs´ (neben dem Lehrer: Wilhelm Lamprecht *1938)

Im Hintergrund die Schmiede am Haus von Hermann Greve (Bürgermeister), damals verpachtet an den Schmied Groth (wohnte auf dem hohen Saar).

Vor dem Haus des Bürgermeisters Herm. Greve, Steinbergstraße. Mit Lehrer Roske und Lehrer Ehlers (vermutlich um 1960 ...?)

Mit weißer Jacke: der Vater von Erika Wirsching, Herr Jahn -er war Kellner-.

Ab 1952 gibt es folgende Bilder zu diesem Ereignis,

gesammelt und beschriftet in einem Fotoalbum, das sich im Beringstedter Archiv befindet:

Der Dornröschenwagen fährt durchs Dorf.

Hinten mit schwarzem Zylinder der König: Rainer Wasmund

Für das Jahr 1950 gibt es folgenden kleinen Bericht in der Dorf- und Schulchronik:

Das diesjährige Kinderfest fand am 12. Juli statt. Da es regnete, mußten wir auf den Dielen von Schrum, Trede, Wieben und Wendell bleiben. 13:15 Uhr war der Umzug, 14:30 Uhr war auf beiden Sälen Kaffeetafel. Anschließend wurde ebenfalls auf beiden Sälen getanzt. Die Oberklassen waren bei Ott (Bahnhofs-Gaststätte) und die Unterklassen bei Schrum (Gasthaus Steinbergstraße). Die Haussammlung erbrachte 365,75 DM, neun Kuchen und wertvolle Geschenke. 1. Preis Mädchen: 1 Armbanduhr (Margot Bartel), 1. Preis Knaben: 1 Taschenuhr (Heinz Klose).

1952 Königin: Gerda Hinz, König: Adolf Trede

rückwärts fahren: Wolfgang Dallmeier und Käthe Hadenfeldt (später verheiratete Rohwer)

Die Kutsche wird von Heinz Breiholz gelenkt. Neben ihm seine Söhne: Jürgen und Hans-Peter.

Umzug mit Königskutsche und Musikkapelle, hier: Saar

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Dorfkapelle Ha Si Vo Pa

Im Jahr 1929 veranstaltete die hiesige Musikkapelle einen Öffentlichen Ball in der Gastwirtschaft bei Ww Voß. So notiert und festgehalten von den Schreibern der Dorf- und Schulchronik.

Ein Bild aus der Vorkriegszeit, zur Verfügung gestellt (im Jahr 2020) von Max Walter Voß (Sohn von Eduard), aufgenommen vor der Haustür des Eckhauses, Im Eck 4.

Mitwirkende waren: von links

| August Sievers | mit Geige | Im Eck | (Maler, Onkel von Annelene Kröber) |

| Ernst Hadenfeldt | Akkordeon | Saar 8 | (Tischler, Vater von Claus Hadenfeldt) |

| Eduard Voß | ebenfalls Geige | Steinbergstr. 6 | (Vater von Max Walter Voß) |

| Willi Pahl | Schlagzeug | Im Eck 4 | (siehe Bild oben, vor seiner Haustür) |

10.11.1929 Am Sonntagabend veranstaltete die hiesige Musikkapelle einen öffentlichen Ball bei Ww Voß.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

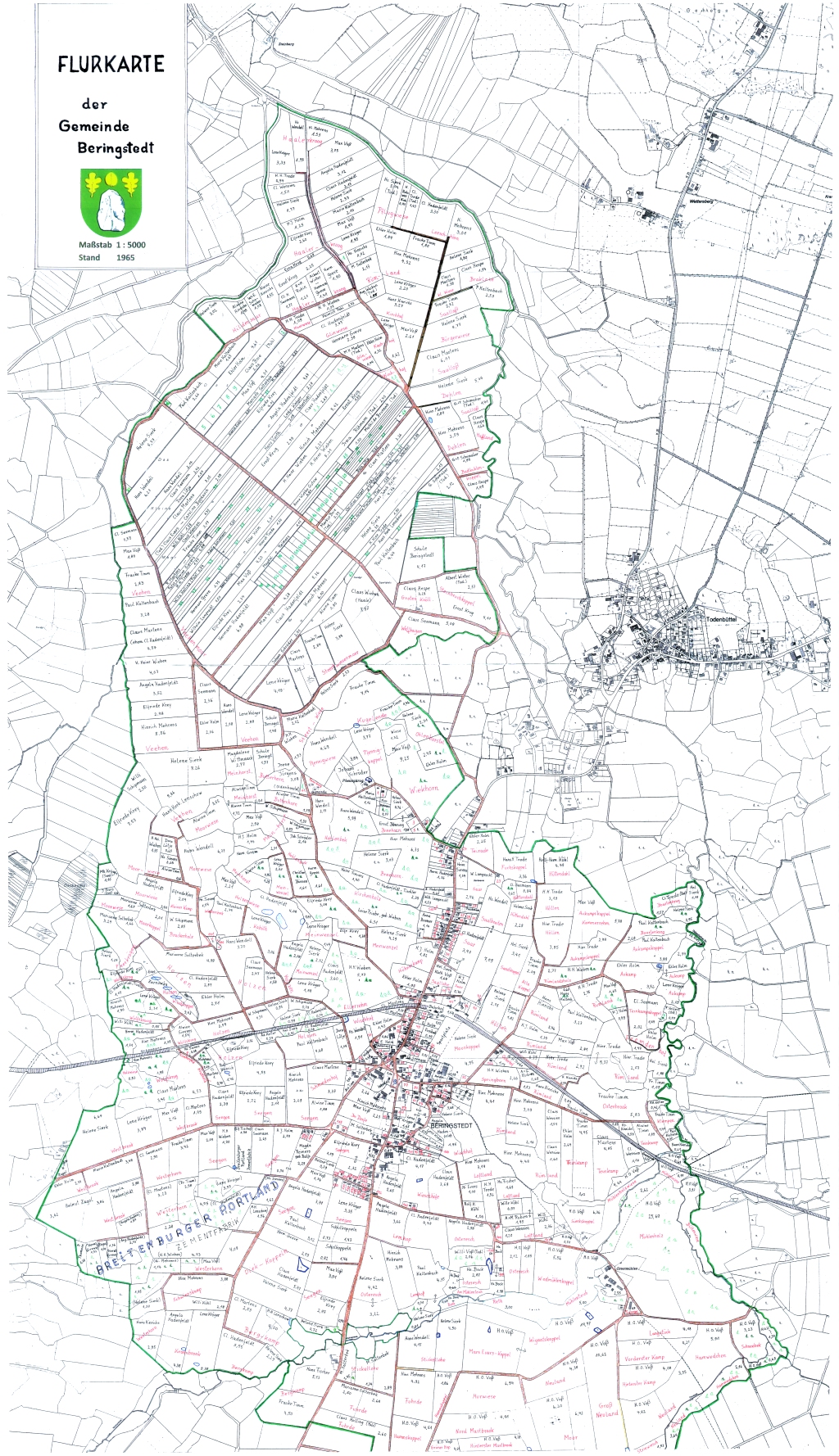

Alte Flurnamen in der Gemarkung Beringstedt nach Herkunft oder Deutung

Plattdeutsche Bezeichnungen (übliche Allgemeinsprache seinerzeit in Norddeutschland) und ihre Deutung entsprechend der Auflistung von Flurnamen, bevor eine Aufkoppelung (namentliche Benennung und Eintragung der Eigentümer) stattfand und im Kataster aufgelistet wurden.

Das Vermessen (verkoppeln) nahmen meistens orts- und z.T. auch sprachkundige landfremde Land- und Feldmesser vor. Dabei wurden die ursprünglich nieder- oder plattdeutschen Flurnamen zum großen Teil ins Hochdeutsche übertragen und dabei vielfach so entstellt, dass die ursprüngliche Bedeutung verlorenging. Dasselbe wiederholte sich in den Jahren 1868 bis 1872, nachdem Holstein preussisch geworden war und die Flurkarten und Erdbücher neu herausgegeben wurden, wobei eine große Zahl von Flurnamen überhaupt verschwanden in den Büchern. Im Volksmund blieben sie aber zum Teil noch erhalten.

Wer die nachfolgende Liste mit alten Flurnamen erstellt hat wurde leider nicht festgehalten. Es muss jedoch jemand gewesen sein, der sich intensiv damit beschäftigt hat. Evtl. ein Dorflehrer (?). Es war auf jeden Fall jemand, der mit Claus Daniel Hadenfeldt gesprochen hat.

Anmerkung von Herrn Herbert Jürß:

- In Beringstedt waren keine fremden Vermesser.

- In den Jahren 1868 bis 1872 sind Flurnamen in den Flurkarten verschwunden

Abkürzungen: Fkt = Flurkarten von B., ON = Ortsnamen, PN = Personennamen, FN = Flurname

Allgemeines: Ackerland hoch gelegen, ackerfähig, trocken, fruchtbar. Esch, Kamp, Rüm (dänisch auch Römm), Lann, Feld, Stücken, Spann, Koppel, Ohe, Ohrt, Tange, Geest (oder Gaste)

Wasser oder Feuchtgebiete Segn, Soll, Saal, Siek, Sichten, Vie oder Veh, Born, Furt, Fohrt, Weddel, Wedel, Hue, Pott, Diek, Rönne

Wiesenland Mede, Meewisch, Vie, Vieh, Feh, Feen, Ohe, Aue

Heide Heide, Heid, Vierth oder Viert

Waldbestand Wohld, Hölln, Holln, Holt, Hassel, Hagen, Horst, Loh, Hesel, Heise, Struck, Busch, Staf, Bast, Brook, Raa, Ratjen, Rehm, Stubben, Kolln Kahln, Kohlstä, Ek, Bök, Eller, Weten Wetjen, Dorn, Dör

Auflistung nach Alphabet:

Aaskuhl Nicht in der Fkt. Kuhle, Grube, in die man verendetes Vieh (Aas) vergrub. Auch Schindacker genannt.

-Es gab ja noch keine Viehverwertungsanlagen-.

Aukamp Äcker/Felder an der Todenbütteler/Osterstedter Au. Der Name wurde auch auf die Sumpfwaldungen ausgedehnt.

Breeloh oder Bredloh = Bre = breed = breit, loh oder lo = Waldstück

Breehorn wie vor, jedoch horn = Ecke, Winkel, Halbinsel

Bumborn oder Boomborn/Buumborn = Baum. Nicht in der Fkt. Dieser Begriff kommt in Holstein zu jener Zeit häufig vor. Mehrere Deutungen sind möglich:

- Boom, Buum = Baum

- Bonde oder Bunde = Bauer oder Hufner, der seine Stelle mit vollem Eigentumsrecht besitzt. Bondenfreie Bauern (aus dem Dän.) auch in Holstein häufig, z.B. Bondenschaften, Bondenholt, Bondenkoppel

- Buurn = der Bauernschaft gehörig, sehr häufig als FN in Verbindung mit hof, holm, feld, graben, rade, bek, koppel, pool, knüll. Also Buurnborn = der Bauernschaft gehörender Born = Brunnen, Quelle, Viehtränke

Bärkamp oder Perkamp. Mit den Bären hat der Name nachweislich nichts zu tun. Deshalb wohl eher Pferdekamp, da gegenüberliegendes Gelände Swienskamp (Schweinekamp) heißt. In der Fkt ist der Name aber mit Bergkamp ausgewiesen, obwohl von der umliegenden Gegend kaum von einer Anhöhe oder gar einem Berg die Rede sein kann. Es sei denn, dass das sanfte Absinken des Geländes zur FohrsAu als Berg angesehen wird. Kamp, hierunter versteht man auch die unter allen Dorfbewohnern verteilten schmale Ackerstreifen, vielleicht vormals auch gemeinsamer Hufnerbesitz. Diese könnten durchaus einmal zusammengehört haben und wurden bei Vererbung aufgeteilt.

Bisprak Fehlt in der Fkt. Bis 1799 gab es das Beispruchsrecht, was so viel heißt wie Vorkaufsrecht. Jedoch ist es ein allgemeiner Begriff und keinem Flurstück zugehörig.

Börgerwisch Bürgerwiese

Brakloh richtig wohl Braakloh

- Braak =Brache, gepflügtes aber nicht bestelltes Feld, das sich regenerieren soll und deshalb vorübergehend brach gelegen hat.

- Braak=Flachsbreche

Beide Deutungen sind möglich. Loh = altes indogerman. Wort: loh, lo, loo = Waldlichtung oder freier Platz im oder am Walde

Braakloh sehr zahlreich in ON und FN

Butterborn hat sicher nichts mit Butter zu tun, wohl aber mit gutem Boden oder mit „buten“ = außen (vgl auch büters =äußerst). Born = Quelle

Brink erscheint nicht als FN. Kommt nur in Holstein vor. Brink = erhöhter Grasplatz, auch Dorf- und Spielplatz, vgl auch Brinksitter für Kätner.

Boartenkrog nach C.D. Hadenfeldt Bortenkrog. Deutung nicht möglich, möglich ist aber

Bor = Erhöhung zwischen zwei Wasserläufen, Landzunge

kroog = richtig eigentlich `krooch´ = Ecke, Biegung, Winkel, Bucht

Kein Zusammenhang mit Kroog = Krug = Topf oder Gastwirtschaft, mit diesen nur deutlich gleich. Kroog und Krooch sonst im Niedersächsischen nicht bekannt.

Badkuul Nicht in der Flurkarte. Statt kuul auch kuhl = genügend tiefe Stelle zum Baden oder Viehtränken in einem Wasserlauf.

Dreeangel vereinzelt auch Triangel = unbebauter dreieckiger Platz oder Rasen im Dorf, auch unbebaut auf dem Acker.

Dehlen so in der Fkt, richtig wäre `Deelen´. Deel = Anteil und Landteil. Häufig als ON und FN Deeln bei Wedel, Bredendehl, Ackersdehl, Dehlwisch, Breedde

Diekkoppel wörtlich übersetzt = Teichweide, eine Verbindung mit Deich scheidet aus.

Diek = Teich. Für Teich gab es viele Namen z.B.: Soll, Wehl, Pool, Kolk, Huhl, Born, Dränk, Graff, Blenk, Siel

Ellerrehm richtig Ellerrem. Eller = Erle (Schwarzerle), rem = schmaler Gehölzstreifen in der Feldmark. rem oder rehm = immer Rand, Einfassung (Rahmen)

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

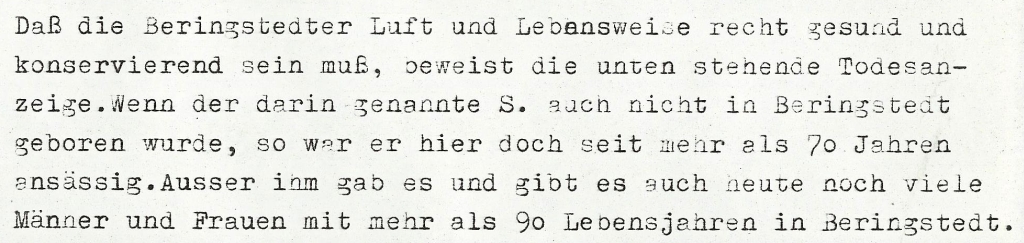

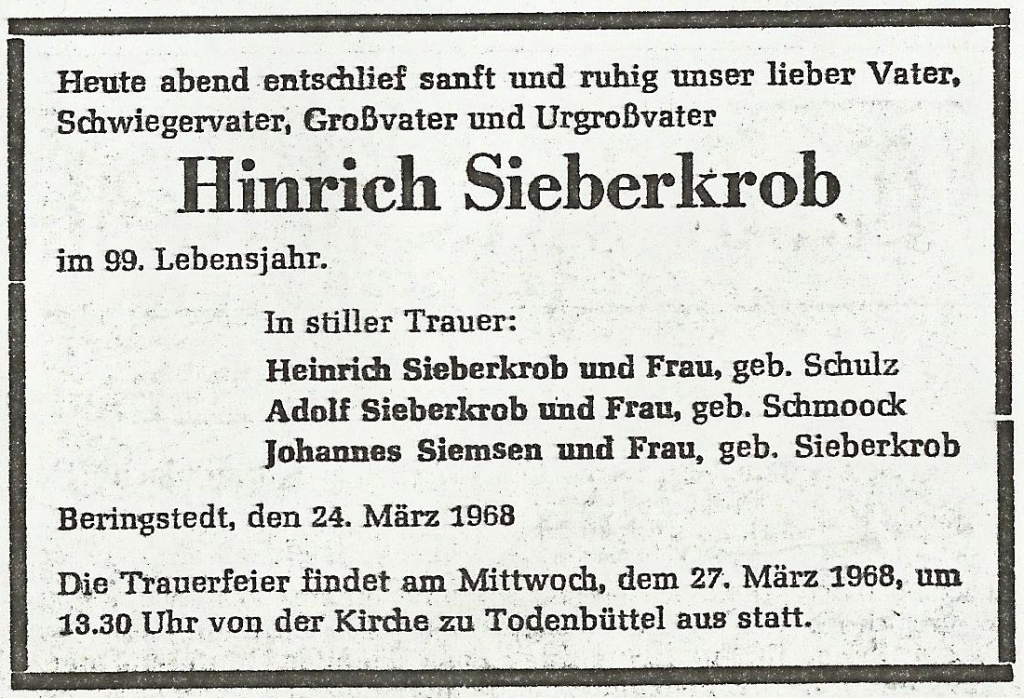

Beringstedter Einwohner, die sehr alt geworden sind:

Die Notiz (Kopie) fand ich in den von Herbert Jürß gesammelten Unterlagen. Sie stammt von Herrn Otto Bolln

Diese Anzeige mit der dazu geschriebenen Aussage hat mich inspiriert weiterzuforschen, welche Beringstedter Bürger ebenfalls sehr alt geworden sind.

Bisher bin ich auf folgende Daten gestoßen:

Hans Hadenfeldt *1784 +1874 90 Jahre Friedenstraße 19

Hans Christian Wendell *1814 +1902 88 Jahre Eichenweg 3

Hans Hadenfeldt *1811 +1907 96 Jahre Friedenstraße 19

Oma Wieben *1856 + 1948 92 Jahre Hof Wieben, Mückenhörn

Claus Ott *1867 +1957 90 Jahre heute Hof Trede/Goerzen

Hinrich Sieberkrob *1869 +1968 99 Jahre Saar

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

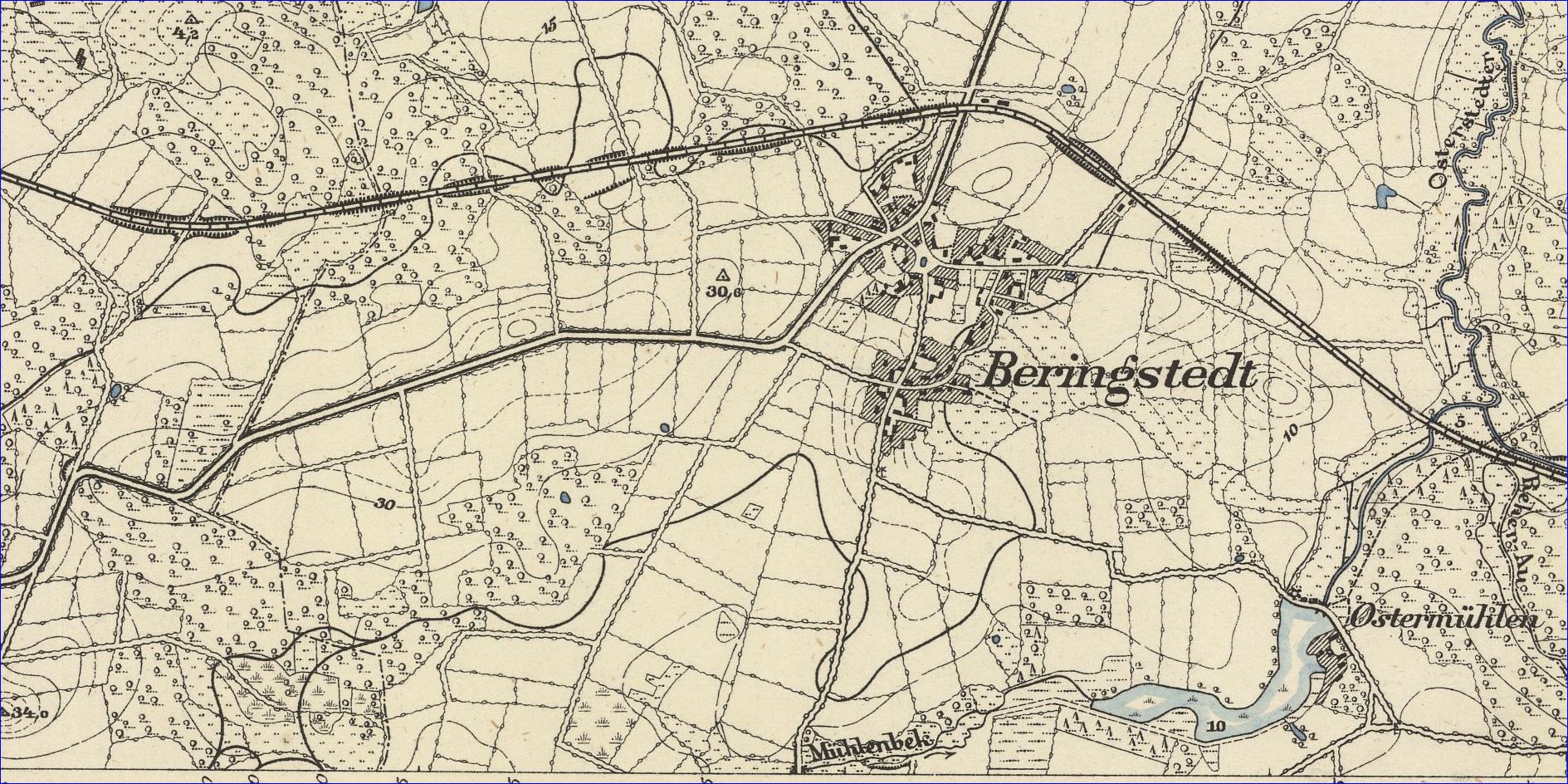

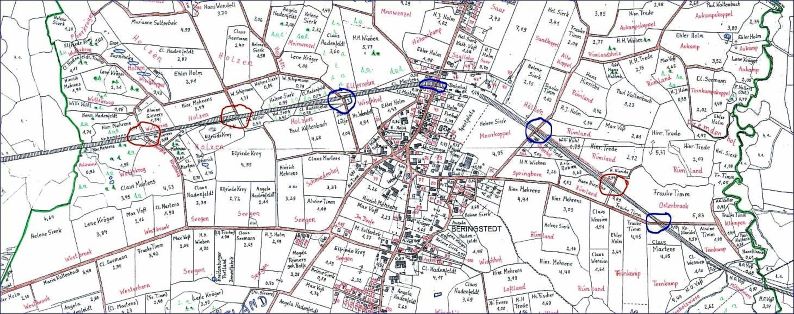

An der Beringstedter Bahnlinie gab es einst sechs oder sieben Bahnübergänge. Heute sind es noch vier.

Von Westen kommend sind es gewesen:

1. Reiherstieg, Brücke über die Bahnlinie hin zur Wischkoppel (Fischteiche). Die Brücke wurde 1939 abgebrochen.

2. In der Verlängerung vom Mückenhörn (Spurbahn) hinüber zur heutigen Sandkuhle im Holsten

3. Mückenhörn - Holsten

4. Steinbergstraße - Saar im Dorf beim Bahnhof

5. Osterhof, beim Hof Trede

6. zwischen Osterhof und Osterbrook, dieser ist auf der alten Karte von 1965 verzeichnet. Ob es ihn wirklich gab ? Auf der oberen Kart: nein, auf der unteren Karte: ja

7. Osterbrook, Specht (Bärentreff, Lager und online-Handel für Gummibärchen und mehr)

Nach der Flurbereinigung wurden die drei (rot markierten) Übergänge überflüssig, weil die Landflächen der einzelnen Höfe zusammengelegt wurden, was dazu führte, dass einige Feldwege aufgelöst wurden und/oder heute anders verlaufen. Dies ist sichtbar auf der alten Karte (Stand 1965) im Flur der Mehrzweckhalle. Die alten Übergänge sind hier noch alle eingezeichnet und somit für uns heute nachvollziehbar festgehalten worden.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

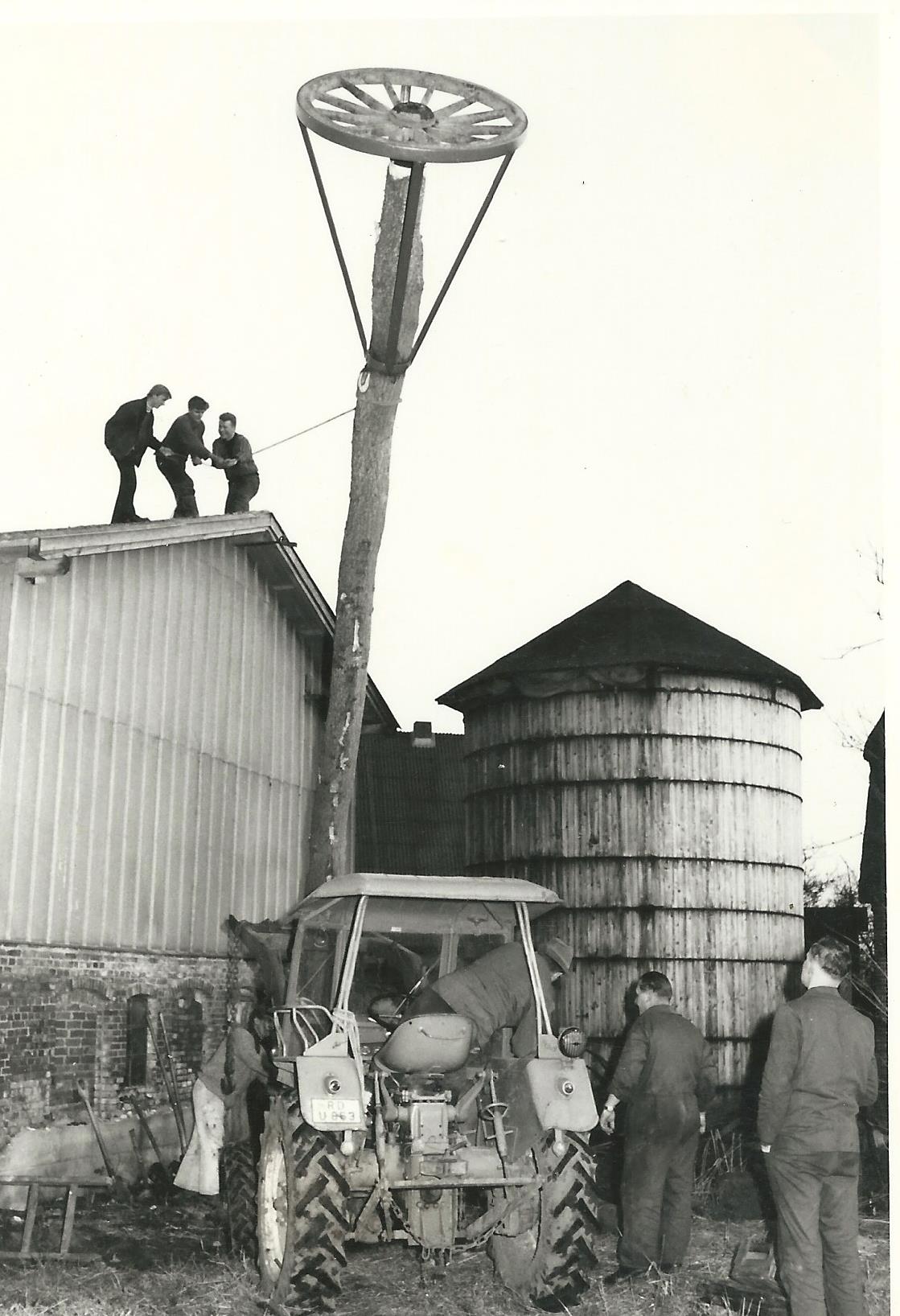

Wie in vielen Dörfern der Umgebung so gab es auch in Beringstedt Storchennester.

Früher brüteten alljährlich 3, 4 oder auch 5 Storchenpaare in Beringstedt. Fast alle Reetdächer der größeren Bauernhäuser trugen ein Storchennest, wenn es auch vielleicht nicht alle Jahre besetzt war. Es gab sie bei:

H. D. Hadenfeldt Friedenstraße 19

Markus Sachau Alte Dorfstr. 3

Hinr. Holm Alte Dorfstraße (nicht mehr vorhanden, weil 1969 abgebrannt und nicht wieder aufgebaut)

Claus Martens In der Marsch 3

Claus Ott Friedenstr. 3

Joh. Wendell Eichenweg 3

Ehler Holm Wischhof

Heinr. Wieben Mückenhörn 2 -abgebrannt 1926 und neu aufgebaut-

Hans Timm Seegen

Auch auf Ostermühlen gab es einst ein Storchennest, denn in der Dorf- u. Schulchronik wird im Juni 1939 berichtet, daß in Ostermühlen ein Storchenpaar brütet.

In einem Bericht über den Hof Martens (In der Marsch 3) erzählt Otto Bolln -in seinen schriftlichen Aufzeichnungen seines Geburtsortes Beringstedt- von einem Storchennest, das auf der Giebelspitze des alten Bauernhauses Martens gewesen sein soll. Dieses Gebäude war lt. Balkeninschschrift im Jahr 1776 erbaut worden. (Bereits 36 Jahre früher wird im Jahr 1740 ein Jasper Veers als Besitzer dieser Hufe genannt. Seine Tochter Trien heiratet im Jahr 1769 Claus Martens. Demnach stand hier bereits vorher auch schon ein altes Haus, dass dann erneuert wurde oder 1776 umgebaut bzw erweitert wurde).

Auf der Giebelspitze des -in alter holsteinischer Bauweise- errichteten Hauses hatten bereits sehr viele Storchgenerationen genistet und das Nest immer weiter ausgebaut. Am Ende soll es so riesig gewesen sein, dass das Dach förmlich unter ihm zusammenzubrechen drohte.

(Diese dürfte wohl eher daran gelegen haben, dass die Balken des Daches morsch wurden, denn dieser Hof gehört zu den ältesten in Beringstedt und war auch mit einer der größten Höfe im Dorf. Außerdem kannte der Berichterstatter, Otto Bolln, diese Geschichte auch nur vom hörensagen und das Gerede der Leute entspricht nicht unbedingt der ganzen Wahrheit. -Anmerkung der Schreiberin dieses Berichts-).

Viele Wagenfuhren sollen für den Abtransport des Nestes nötig gewesen sein.

Im Jahr 1903 wurde ein neues Wohngebäude am heutigen Standort errichtet und bezogen, so wie es hier auf dem Bild (hinter dem Baum) erkennbar ist. Danach ist somit das alte Wohngebäude abgerissen worden, was dann im Zusammenhang mit der Abfuhr des alten Storchennestes steht. (Das erklärt dann auch die vielen Wagenfuhren!)

Bild: Das alte Stallgebäude vom Hof Martens in der alten damaligen Bauweise und mit Reet gedeckt. In dieser Art war wohl auch das alte Wohngebäude Baujahr 1776 gebaut. Ein Bild vom alten Wohnhaus existiert leider nicht.

Nach dem Abriss des alten Hauses soll sich das Storchenpaar zum Nachbarn Hinrichs (In der Marsch 1) hin verzogen haben. Oder es gab dort bereits ein weiteres, was auch möglich ist.

Das am längsten erhaltene Nest gab es auf dem Reetdach des Hofes Kühl (Alte Dorfstr. 3, bis 1948 Hof Sachau), wie auf folgendem Bild erkennbar ist.

Im Rendsburger Tageblatt erscheint im Juli 1950 dieser kleine Artikel: Storchennest fiel vom Dach. ge Beringstedt. Unser einziges Storchennest im Dorfe auf dem Hause des Bauern Willy Kühl, wurde beim letzten Sturm vom Dach geweht. Die Jungen, die gleichzeitig mit herunterkamen, blieben wie durch ein Wunder am Leben. Ängstlich umkreiste das alte Storchenpaar das am Boden liegende Nest mit den Sprößlingen. Durch Menschenhände wurde mittels eines Wagenrades auf dem alten Platz ein neues Nest geformt. Die Jungen, die sich in dem neuen Nest auch wohl zu fühlen scheinen, werden weiterhin von den Alten versorgt. (die Kleinbuchstaben ge am Anfang des Berichtes weisen daraufhin, dass dieser Artikel von Anni Greve geschrieben wurde).

1968 wurde das Gebäude um- und ausgebaut. Das letzte Storchennest von Beringstedt mußte weichen und wurde in einer groß angelegten Aktion an eine andere Stelle verlegt. Diese Aktion sorgte für viel Wirbel, da ein eigens hierfür bereitgestellter Helikopter bei der Umsetzung dieses Vorhabens half.

Diese neue Nistmöglichkeit wurde von den Störchen angenommen und haben einige Jahre hier genistet und ihre Jungen großgezogen. Es wurde sogar eine Dokumentation über die Beringstedter Störche gedreht. Eine DVD hierüber befindet sich im Besitz von Rolf Kühl.

Ab ca. 1980 blieb das Nest jedoch leer. Es wurde zwar der ein oder andere Storch gesehen, der hier gelandet ist, es fand sich jedoch kein Pärchen das hier nisten wollte.

2010 wurde das Nest bei einem Sturm heruntergefegt.

2011 wurde der Standort für ein neues Nest abermals verlegt in den Wiesengrund zu H. P. Breiholz.

Trotz viel Hoffen hat sich hier bisher kein neues Storchenpaar eingefunden.

Im Frühjahr 2019 landet ein Storch auf dem Nest und wartet auf eine Gefährtin. Diese findet sich jedoch nicht ein und so gibt er sein Vorhaben auf und zieht weiter. In der Hoffnung, dass sich dieses im Frühjahr 2020 wiederholt, werden Birkenzweige gesammelt (6 Bündel). Diese bindet Siegfried Hinz zu einem Kranz, der dann auf dem Storchennest angebracht wird. Da sich die Storchenpopulation (dank Bergenhusen) in den letzten Jahren erholt hat und in Todenbüttel ein Storchenpaar erfolgreich seine Jungen aufgezogen hat, stehen die Chancen gut für ein Beringstedter Storchenpaar. Toi, toi, toi....

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

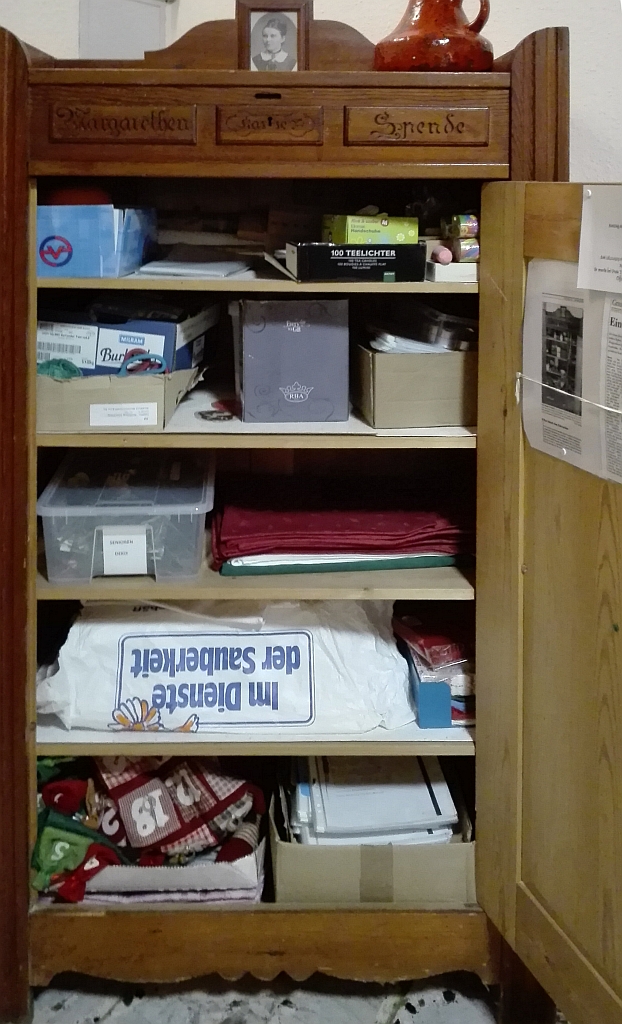

Der Margarethen-Schrank (im Versammlungsraum, Schulberg)

Der Margarethen-Schrank (im Versammlungsraum, Schulberg)

Fast jeder kennt ihn und läuft achtlos an ihm vorbei. Er steht in der Ecke im Vorraum zum Versammlungsraum auf dem Schulberg und heute werden Tischdecken, Kerzen, Dekomaterial und ähnliches darin aufbewahrt. Doch was hatte er einst für einen Zweck? Das wissen eigentlich nur noch die Älteren in unserer Gemeinde:

Die 22-jährige Tochter Margarethe des Angeliter Bauern Johannes Jacobsen erkrankte an Tuberkulose. Der pflegende Vater versprach seiner Tochter am Krankenbett „etwas zu tun für Kranke und Leidende“. Er hatte nur diese eine Tochter. Sie starb 1883. Am 27. Dez. 1893 wäre der 32. Geburtstag von Margarethe gewesen. Zu diesem Anlass rief der Vater eine private Wohlfahrtseinrichtung ins Leben:

Die 22-jährige Tochter Margarethe des Angeliter Bauern Johannes Jacobsen erkrankte an Tuberkulose. Der pflegende Vater versprach seiner Tochter am Krankenbett „etwas zu tun für Kranke und Leidende“. Er hatte nur diese eine Tochter. Sie starb 1883. Am 27. Dez. 1893 wäre der 32. Geburtstag von Margarethe gewesen. Zu diesem Anlass rief der Vater eine private Wohlfahrtseinrichtung ins Leben:

Die Margarethenspende, einen Schrank mit Pflegeartikeln, die Bedürftigen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Denn zu damaliger Zeit konnte sich ein Tagelöhner mit einem Tageslohn von 1,80 Mark einen Arztbesuch für 4 Mark nicht leisten. Knechte und Tagelöhner waren zu der Zeit nicht krankenversichert. Die Idee des Vaters hatte Erfolg und die Schränke wurden in ganz Schleswig-Holstein verbreitet und selbst bis nach Übersee. Rund 760 solcher Schränke wurden gebaut, von denen ca. 60 Stück überlebt haben.

In der Mitte: Ein Bild von Margarethe. Darunter ein Schließfach, mit einem Schlitz darüber für Geldspenden, die dieser hilfreichen Sache zu Gute kamen.

In der Mitte: Ein Bild von Margarethe. Darunter ein Schließfach, mit einem Schlitz darüber für Geldspenden, die dieser hilfreichen Sache zu Gute kamen.

Zur Ausstattung dieses Schranks gehörten:

Zinkwannen, wasserfeste Bettunterlagen, Spritzen, emaillierte Steckbecken mit Deckel, Urinflaschen, Schnabeltassen bis hin zu Pinzetten und einfachen Scheren, sowie Heftpflaster, Mull- und Brandbinden. Auch Krücken gehörten zur Ausstattung.

Die Ausleihen aus dem Schrank waren grundsätzlich kostenlos und wurden im „Ausleihbuch“ vermerkt. Wer es sich leisten konnte spendete für die Nutzung.

Diese Informationen entstammen einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2009, über einen dieser hilfreichen Schränke, der sich in Gnutz befindet. Geschrieben von Sabine Sopha.

Unser Beringstedter Exemplar war bereits 1914 im Besitz der Gemeinde, wann genau er nach Beringstedt kam ist heute nicht mehr bekannt. Die war wahrscheinlich bereits früher, denn 1914 übergab Wiebke Timm (Seegen 2) ihn an die Krankenschwester Käthe. Als Schwester Käthe nach dem Krieg wegzog, kam er in ein Zimmer bei Grete Hadenfeldt (heute Annes Kate, Hof Solterbeck). 1929 hatte der Beringstedter Frauenverein hierfür die Verantwortung. Drei Jahrzehnte lang wartete und verwaltete Frau Hadenfeldt ihn, bis sie schwer krank wurde.

Unser Beringstedter Exemplar war bereits 1914 im Besitz der Gemeinde, wann genau er nach Beringstedt kam ist heute nicht mehr bekannt. Die war wahrscheinlich bereits früher, denn 1914 übergab Wiebke Timm (Seegen 2) ihn an die Krankenschwester Käthe. Als Schwester Käthe nach dem Krieg wegzog, kam er in ein Zimmer bei Grete Hadenfeldt (heute Annes Kate, Hof Solterbeck). 1929 hatte der Beringstedter Frauenverein hierfür die Verantwortung. Drei Jahrzehnte lang wartete und verwaltete Frau Hadenfeldt ihn, bis sie schwer krank wurde.

1947 Mit Hilfe einer Spende der Freiwilligen Feuerwehr Beringstedt, aus einem Erlös einer Tombola, wurde er wieder mit neuen Geräten aufgefüllt. Auch andere Bürger spendeten Geld hierfür.

Dann wurde er von Frau Köhler in die Obhut vom DRK-Ortsverein übernommen, um in Krankheitsfällen auf seine Ausrüstung zurück zu greifen.

Wilma Illing (siehe Bild links) war viele Jahre Vorsitzende beim Deutschen Rote Kreuz - Ortsverein und dies war nur eines ihrer vielen Ehrenämter. Sie sorgte dafür, dass der Schrank zum Schulberg kam, als das neue Feuerwehr-Gerätehaus mit dem neuen Gemeindezentrum auf dem Schulberg fertiggestellt war.

Wilma Illing (siehe Bild links) war viele Jahre Vorsitzende beim Deutschen Rote Kreuz - Ortsverein und dies war nur eines ihrer vielen Ehrenämter. Sie sorgte dafür, dass der Schrank zum Schulberg kam, als das neue Feuerwehr-Gerätehaus mit dem neuen Gemeindezentrum auf dem Schulberg fertiggestellt war.

(Dies war in den 1970er Jahren, genaueres zum neuen Gemeindezentrum folgt später) Seitdem steht der Schrank nun hier. Wer die Schranktüren öffnet findet auch dort - auf der Innenseite der Schranktür- die Geschichte vom Margarethenschrank.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Bauernvogte, Gemeindevorsteher und Bürgermeister

Archiv Beringstedt - Diese Aufstellung stammt aus den Unterlagen, die Herbert Jürß zusammengestellt und vervollständigt hat, auch mit Bildern:

1737 Ties Carsten Bauernvogt

1741 Carsten Holtorf dto.

1742 Jürgen Ott dto.

… …muss noch weiter recherchiert werden …. falls möglich !!!

1846 Johann Soeth dto.

1855 Brand dto.

1869 – 1876 Hans Boie Gemeindevorsteher

1876 – 1884 Jürgen Bruhn dto.

1884 – 1890 Hinrich Holm dto.

1890 – 1899 Johann Wendell dto.

1899 – 1919 Ehler Holm jun. dto.

1919 – 1920 Jürgen Hadenfeldt dto.

1920 – 1927 Otto Rosenkranz dto.

1927 – 1928 Gustav Möller als stellv. Gemeindevorsteher

1928 – 1945 Wilhelm Thöm bis 1935 Gemeindevorsteher, dann Bürgermeister

1945 Willi Oelke, Puls vom 20.12. bis 28.12.1945 als Bürgermeister eingesetzt von der engl. Militärregierung

1945 – 1951 Hans Harms Bürgermeister

1951 – 1969 Hermann Greve dto.

1969 – 1977 Hans Wendell dto.

1977 – 1997 Herbert Jürß dto.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Liebe Beringstedter Mitbürger,

mein Name ist Rita Bokelmann. Ich möchte hier auf der Beringstedter Homepage die Arbeit unseres leider verstorbenen Ehrenbürgers und Altbürgermeister Herbert Jürß fortsetzen und eine Beringstedter Chronik erstellen, digital. Ihr werdet also hier von Zeit zu Zeit Beiträge und Fotos aus der Vergangenheit finden.

Im Herbst 2016 bin ich mit dieser Arbeit angefangen und habe auch schon mit einigen älteren Mitbürgern unserer Gemeinde gesprochen und Material gesammelt, bevorzugt alte Bilder und Informationen darüber, wer wann wo gewohnt und gewirkt hat.

Falls Ihr, liebe Beringstedter oder außerhalb wohnende ehemalige Beringstedter, Lust und Interesse habt mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen, so wäre ich hierfür sehr dankbar. Schaut doch mal in Eure Fotosammlungen oder Archive, ob es noch "Schätze" gibt, die hierfür geeingnet wären.

Vielen Dank und bis bald

Rita Bokelmann

Kontakt: Tel. 1643, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, oder Handy 01578 8921037 (whatsapp)

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Zwei Mädels auf dem Fahrrad.

Das Fotos entstanden vor 1910 in der Friedensallee vor dem Hof Ott (später Rosenkranz, dann Trede, heute Goerzen). Höchstwahrscheinlich sind es die beiden Schwestern Wiebke und Anna Ott, Töchter des Claus Ott, auch `Groot Claas´ genannt. Im Hintergrund des Bildes erkennt man den Wieben-Hof.

In der heutigen Friedenstraße.

Im Hindergrund zu sehen (Bild 2) der Gasthof Schümann (Fürst, dann Schrum, dann Lenschow). Auf der rechten Seite der reetgedeckte Schuppen vom Hof Seemann (früher Schrum / Thöm / Wohlers). Er wurde später abgerissen. Auf der linken Seite das Grundstück Ruge. Das Eckhaus mit Laden wurde 1911 gebaut.

Modisch Schick und selbstbewußt…

Leider kann sich heute niemand mehr daran erinnern, wer die Beiden sind. Sie stammen aber eindeutig aus Beringstedt. Die Fotos sind vor 1910 entstanden, denn die Flurkarte zeigt zu dieser Zeit noch kein Wohnhaus auf dem Dreieck Seegen – Friedenstr. - Eichenweg.

Die Bilder wurden zur Verfügung gestellt von H. P. Breiholz

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Unsere Schule (fertiggestellt 1901)

Schulberg 3

Das Gebäude wurde vom Bauunternehmer Evers errichtet. (Steinbergstr. 13, John, Grewe)

Im Heimatbuch wird berichtet das im Jahr 1920 in der neuen zweiklassigen Schule 92 Kinder unterrichtet wurden.

Die erste Beschulung in Beringstedt fand bereits seit 1695 statt. Da die Kinder im Sommer auf den Feldern helfen mussten, fand der Unterricht nur in den Wintermonaten statt.

Bevor das Gebäude auf dem Schulberg errichtet wurde gingen die Kinder in der Alten Dorfstraße 5 zur Schule. (das weiße Haus hinter dem Hof Kühl, wenn man von der Friedenstrasse kommt)

Neben dem Schulunterricht betrieben die Lehrer auch Landwirtschaft. Die Kühe standen an ihren hölzernen Krippen in der Diele des Schulhauses.

Schule von 1901 bis 1972, danach gehen die Schulkinder in die Dörfergemeinschaftsschule nach Todenbüttel.

Lehrer waren: Hauptlehrer Thomsen (1881), Max Göttsche, Wächtler, Roske, Ehlers.

(Genaue Liste folgt noch) … und weitere Fakten ...siehe Rubrik Schule...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Kinderbetreuung 1942

Gemäß Eintrag in der Dorf- und Schulchronik am 12. Mai 1942 wurde in diesem Haus ein Kindergarten eingerichtet, der von 20 kleinen Kindern besucht wird.

Der Kindergarten befand sich im hinteren Teil des Hauses Sievers, Am Wischhof 11 .

Betreuerin ist Schwester Krimhilde

Das blonde Mädchen unten links (Bild links) ist Annelene Büßen (heute Illing). Sie war ca. 5 Jahre alt.

Auf dem 2. Bild sitzt sie unten (3. v.r.) neben ihrer besten Freundin Irene Knuth. Sie kann sich noch daran erinnern, dass man am hinteren Eingang erst durch einen Vorraum ging. Dort standen kleine Schüsseln in denen sie ihre Hände erst waschen mussten bevor sie drinnen weiterspielen durften.

Auf dem 2. Bild sitzt sie unten (3. v.r.) neben ihrer besten Freundin Irene Knuth. Sie kann sich noch daran erinnern, dass man am hinteren Eingang erst durch einen Vorraum ging. Dort standen kleine Schüsseln in denen sie ihre Hände erst waschen mussten bevor sie drinnen weiterspielen durften.

An der linken Hand von Schwester Krimhild der kleine Wilhelm Lamprecht.

Unter Anderen waren dort auch: Annemarie Rubien, Max Walter Voß sowie seine Schwestern Anita und Gertrud.

In der Nachkriegszeit gab es keine gemeinschaftliche Kinderbetreuung, denn die Gemeinde hatte weitaus andere Sorgen und Nöte zu bewältigen.

Eine Kinderstube wurde neu eingerichtet, als die Beringstedter Dorfschule aufgelöst wurde und der Dörfergemeinschafts-Schule in Todenbüttel angeschlossen wurde. Das Schulgebäude wurde dann den Gegebenheiten angepaßt und Frau Wilma Illing sorgte als Hauptorganisatorin dafür, dass hier ab 1972 eine Kinderstube entstand. Anfangs fanden sich Mütter, die hier die Aufsicht übernahmen.

.........

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Abgeschrieben aus der ersten Schulchronik 1884 - 1929 und übersetzt aus der alten deutschen Schrift (Sütterlin)

1926 Die neue Chaussee Beringstedt – Puls

Angeregt wurde der Bau von der Gemeinde Puls. Die Einigung der beiden beteiligten Gemeinden erfolgte am 16. April 1923, so daß Puls den Teil des Beringstedter Weges ausbaut von der Grenzscheide bis 100 m vor der Mühlenbachbrücke. Den Plan herzustellen übernimmt die Gemeinde Puls jedoch bis zur bis zur Brücke des Mühlenbaches. Wenn die Chaussee fertig gestellt ist, hat die Gemeinde Beringstedt jedoch die Unterhaltung ihrer ganzen Wegstrecke zu übernehmen.

Der Versuch die Chaussee gleich bis Schenefeld durchzubauen, scheiterte, obwohl in der gemeinsamen Sitzung der Gemeinden Schenefeld, Oldenborstel, Puls u. Beringstedt eine Einigung erzielt worden war. (Der Ausbau sollte vorbehaltlich der gesetzlichen Zuschüsse von Kreis u. Provinz erfolgen). Der genaue Grund des Scheiterns ist mir nicht bekannt.

Angebote betr. Ausbau der Chaussee Beringstedt – Puls gingen ein von Detlefs – Wilster für 96 551 Mark und Kock – Schenefeld für 52 158 Mark.

Mit Kock wurde am 1. Dez. 1925 der Vertrag abgeschlossen. Er mußte eine Kaution von 3 000 Mark stellen.

Die Arbeiten begannen im Dez. 1925. Sie wurden beendet zum 1. Okt. 1926

Die Länge der Beringstedter Wegstrecke beträgt 1,240 km, die Pulser 1,105 km. Planungsbreite 8 m, Steinschlagbreite bzw. Grandbahn 3,5 m, Stärke der Packlage 10 cm, breite der Packlage 9 m. Gesamtlänge der Chaussee 2,3 km. Zu transportieren waren 10 400 cbm Erde.

Die Abnahme der Chaussee erfolgte am 23. Oktober 1926 in Gegenwart des Herrn Baurates Stelzer.

Während der Bauarbeiten kam es zu folgenden Funden:

31.3. Durch die Abtragung der Erdmassen zur Planierung der Chaussee Beringstedt – Puls, wurde auf dem Fohrsberg ein Teil eines heidnischen Opferplatzes aus der Steinzeit, ferner Teile eines Grabes aus der Bronzezeit und Schmelzgruben zur Anfertigung von Waffen aus der Eisenzeit bloßgelegt. Es wurden 11 Opfergruben festgestellt, ohne jegliche Spuren von Holzkohle mit stark verbrannten Steinen. In der Grube Nr. 8 wurde in der Asche ein starker Tierknochen gefunden. Ferner wurde ein Bronzegrab, welches früher bereits aufgedeckt war, als Häuptlingsgrab bestimmt. Damals fand man einen Dolch mit goldenem Griff und später das Sattelzeug des Pferdes mit Birkenreisigspuren verdeckt. Hier wurden jetzt noch zwei alte zerdrückte Urnen mit Knochenresten gefunden. In der einen Urne lag oben auf noch ein Teil eines Haaramuletts oder Haarringes mit kleinen Haken. Ein Teil war bereits bei den Erdarbeiten zerstört. Ferner wurde noch eine Kleine Steinsetzung gefunden mit zerdrückten Knochenresten, jedenfalls vom Grunde des Häuptlings herrührend. Weiter südlich wurden noch 9 Brandgruben gefunden aus der Eisenzeit, teils mit Asche, Holzkohle und Eisenschlacken, sowie ungeschmolzenen Raseneisenstein, wie er hier noch gefunden wird, angefüllt. In der letzten Grube wurde ein Bruchstück vom Eisenschmelztiegel gefunden, ferner noch eine Urne aus der Eisenzeit, ohne Knochenreste, mit etwas Holzkohle gez. Jürgen Hadenfeldt

21. 4. Durch besonderes Entgegenkommen des Bauunternehmer Kock – Schenefeld und der gesamten Arbeiterschaft, ist es möglich gewesen unmittelbar in der Sache des alt-heidnischen Opferplatzes in südlicher und westlicher Richtung, 4 Brandgruben mit Asche und Holzkohle, sowie 3 Brandgruben ohne Holzkohle mit starkverbrannter Asche, sogenannte Opfergruben, festzustellen. Bei den ersten vier Brandgruben (jedenfalls Herdstellen) wurde ein aus einem bearbeiteten Tierknochen hergestellter 20 cm langer spitzer Pfriem zum Nähen von Tierfellen und Schuhzeug oder Sandalen gefunden. Sämtliche Funde stammen aus der Steinzeit. Ferner wurde ein ca. 1,90 m langer und 90 cm breiter Stein, auf dem Asche und Brandspuren waren, ca. 4 m von der ersten Opfergrube entfernt gefunden. Der Stein hatte ungefähr die Größe der vorhandenen Opfersteine, nur die Blutschalen fehlen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß hier vielleicht Tieropfer dargebracht wurden. gez. Jürgen Hadenfeldt

4. Mai Nachdem nunmehr die Planierungsarbeiten am Chausseebau Beringstedt – Puls größtenteils beendigt sind, haben die Ausgrabungen bei den altheidnischen Opferstellen ihren Abschluß gefunden. In der letzten Woche sind nochmals 7 Opfergruben, teils mit Holzkohle und Asche, zutage gefördert worden. In einer bereits vorher gefundenen Brandgruben wurde in reinem weißen Sand verschüttete Stäbe in der Stärke eines Handstockes vorgefunden, ohne Rinde. Diese Stäbe haben jedenfalls zum Reiben beim Feueranmachen gedient. Diese Stäbe waren bereits vollständig im Sand vermodert. Ferner wurde noch ein länglich ausgeschliffener Schalenstein und ein runder Schalenstein mit einer Schleiffläche und rundlicher Vertiefung aufgefunden, sogenannte Mühlen, worauf zu jener Zeit der wenig vorhandene Korn gestoßen und mit einem Stein zerrieben und zu Mehl gemacht wurde. Ferner sind auf der Gemarkung Puls, westlich der Chaussee… (?) , wo der Weg nach Ostermühlen abbiegt, gefunden: ein länglich runder Stein von ca. 50 cm Höhe und 30 cm Breite, mit ringsherum Dreieck von 20 cm … 30 cm Seitenlinie, außerdem eine außerordentlich schön erhaltene und scharfgeschliffenen Flintaxt, außerdem fand man unterirdische kleine abseits auf der Koppel des Landmannes Fischer gelegene Steinsetzungen. gez. Jürgen Hadenfeldt

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Abschrift aus dem Heimatbuch Beringstedt I, Seite 74 u 75, übersetzt in die lateinische Schrift:

An einem trüben Frühlingsmorgen gingen wir einmal nach dem Fohrsberg, um zu sehen, wie weit der Chausseebau dort ist. Die Lerche läßt ihre herrlichen Lieder erklingen. Es sind hier zwei Schienenstränge gelegt. Der eine Strang geht bis zum Pulser Berg. Der andere etwas hinter den Erlenbruch. Im Ganzen sind hier 19 fleißige Arbeiter beschäftigt. Davon werfen 14 den gelben Sand auf die Loren. Die anderen heben die Gräben aus. An der Seite stehen weiß-rote Nivelierstangen. Auf dem längsten Schienenstrang stehen 5 und auf dem zweiten 3 schwarze Loren. Zwischen den Strängen liegen zentnergroße Steine. Ab und zu läßt der Kiebitz seinen bekannten Ruf erschallen. Zu Herrn Bruhns Koppel ist eine schöne Auffahrt gemacht. Von der Koppel geht eine steile Böschung herab, an welcher ein Rad steht und Rucksäcke und Körbe liegen. Die starken Loren sind vollgeworfen. Jetzt fahren dieselben ab. Nach kurzem Fahren sind sie bei der Brücke angelangt. Der Sand wird ausgeschüttet. Die Männer schieben die Loren wieder hinauf. Zum Erlenbruch wird nun auch Sand gefahren. Zwei Loren sind schon da. Die 3. kommt hinterher. Ein Mann stellt sich hintenauf. O! was da oder? Die Lore geht sacht vornüber. Sie ist entgleist. Der nasse Sand wird ausgeschüttet und auseinander gestreut. Die Lore wird wieder auf die Schienen gehoben. Nun gehen wir nach Hause.

12.4.1926 Friedrich Martens

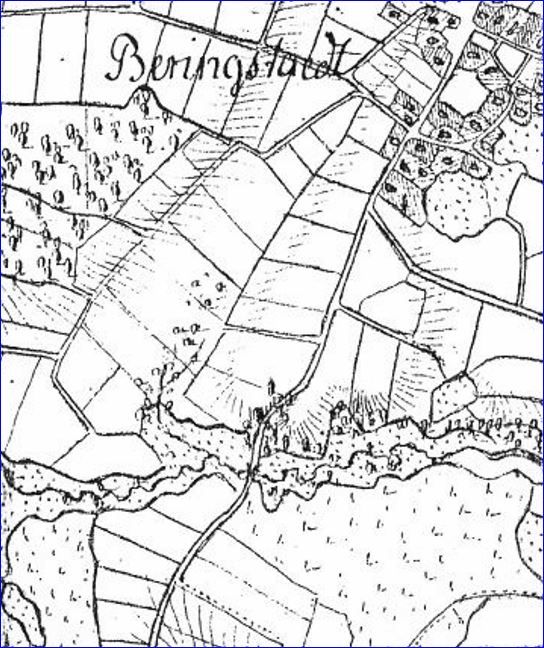

Oben: Diese alte Karte von 1795 zeigt den Verlauf des Weges mit einer Fuhrt durch den Mühlenbach. Die beiden unteren Bilder zeigen die Bauarbeiten am Fohrsberg.

Unterkategorien

Höfe in alter Zeit

Reiterhufen

Reiterhufen

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Auszug aus der Amtsstube

Auszug aus der Amtsstube

Stickelloh

Stickelloh

Schule

Aufsätze Beringstedter Schüler

Aufsätze Beringstedter Schüler

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Die alte Sportbaracke

Die alte Sportbaracke

Seite 2 von 11